2.慶應野球の模索

早慶戦中止の翌年、慶應野球部はハワイのセントルイス大学野球団を招聘する。これを皮切りに各大学などの招待で毎年のようにアメリカから野球チームが来日、早慶戦なき野球界においてこうした国際試合が最大の注目を集めた。ハワイやアメリカ本土への遠征も敢行され、アメリカ野球に直接触れる機会が増えていく。

慶應野球部にとっては明治43年(1910)末、ニューヨーク・ジャイアンツ監督J・マグローに依頼して招いた大リーガーA・シェーファーらの指導がとりわけ画期的な出来事であった。マグローの直弟子に、1か月にわたって体系的に教えを受けた部員たちは、これを「慶應野球の虎の巻」としてまとめ、代々受け継いだといわれる。この頃には全国の中学でも野球熱が高まり、慶應野球部も毎年夏休みには各地の中学をコーチし、野球の普及に努めた。一方で選手の学業軽視や野球の商業化などを問題視する声も高まり、明治44年(1911)のいわゆる「野球害毒論争」はその象徴的な出来事であった。

それでも野球人気は過熱を続け、大正3年(1914)慶應・早稲田・明治による三大学リーグ(但し早慶は戦わない)、翌年には全国中等学校優勝野球大会(現在の夏の甲子園)、大正13年(1924)選抜中等学校野球大会(現在の春の甲子園)が創設される。

この間、早慶戦復活を求める声は絶えず聞かれたが、慶應ではOBを中心に反対論が根強く、法政、立教が加盟して五大学リーグになっても早慶戦無しの変則リーグが続いた。しかし大正14年(1925)秋、帝大の加盟で東京六大学となる機会に、19年の中断を経て早慶戦復活が実現。ラジオ放送開始も相まって世は野球狂時代に突入する。ハワイ生まれの腰本寿監督のもと、宮武三郎、山下実、水原茂らスター選手を擁した慶應は、昭和3年(1928)秋に初の全勝優勝を飾るなど黄金時代を迎え、4年には春秋とも早慶が全勝対決で雌雄を決する盛り上がりを見せた。しかし度を越した熱狂により、八十川ボーク事件、水原リンゴ事件という野球史上に残る不祥事も発生、以後学生野球は規制の対象となっていく。(y)

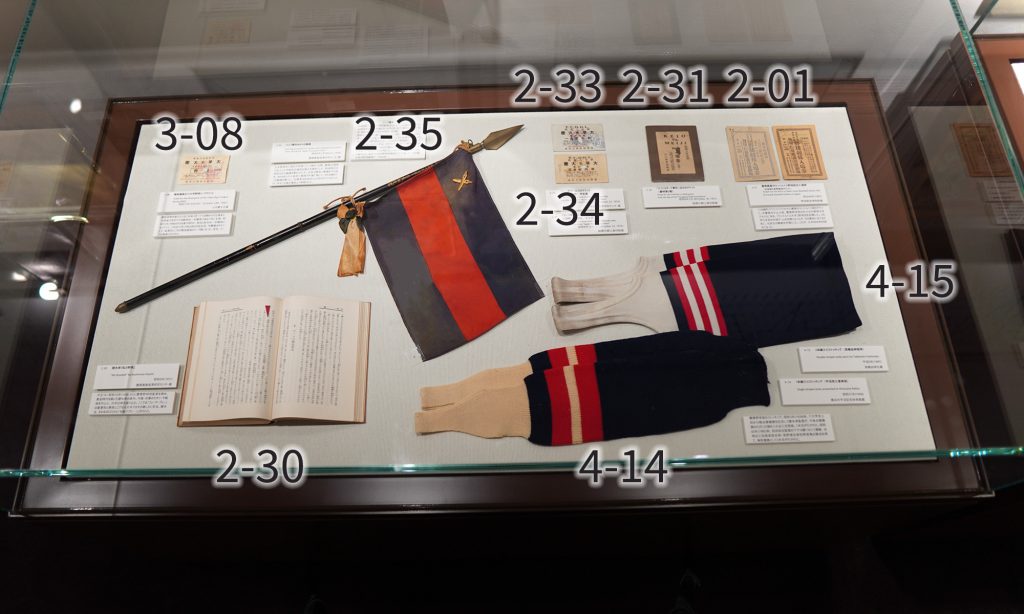

02-01 慶應義塾対セントルイス野球試合入場券(日本初の有料試合チケット)

明治40年(1907)

野球殿堂博物館

三田綱町グラウンドで行われた慶應対セントルイス戦のチケット。早慶戦の中止以後、慶應野球部は有力な試合相手をアメリカに求めた。義塾体育会もアメリカからのチーム招待を約束し、明治40年(1907)に来日したのがハワイの「セントルイス大学」野球団であった。これが日本初の外国野球チーム招聘で、その費用に充てるため1等60銭、2等30銭、3等10銭の入場券を販売すると、たちまち売り切れたという。こうして10–11月に行われた日本初の有料試合は慶應の2勝3敗で幕を閉じる。セントルイスは早稲田とも対戦して2勝0敗、これ以降早慶各々の招聘したチームとそれぞれが対戦することで、その成績の間接比較が盛り上がった。のちに「セントルイス大学」は実際には大学チームではなく、セミ・プロのチームであったことが判明する。(y)

02-30 腰本寿『私の野球』

昭和6年(1931)

慶應義塾福澤研究センター

大正15-昭和10年(1926-1935)に慶應野球部の監督を務め、その黄金時代を築いた腰本寿の著作。守備・攻撃のセオリーや戦術を中心に、日米比較も盛り込むなど、ベースボールに精通した腰本ならではの内容をもつ。ニューヨーク・ジャイアンツの監督ジョン・マグローにちなんで「和製マグロー」と称された。口絵写真もマグローとのサイン入りツーショット(上図はタイ・カッブと)。腰本はハワイ育ちの日系人で、明治41年の慶應ハワイ遠征をきっかけに慶應普通部へ入学し野球部に所属。大阪毎日新聞社の野球チームを経て慶應野球部監督に就任すると、宮武三郎・山下実・水原茂らを擁し在任中7度のリーグ優勝を果たした。退任後は大阪毎日新聞に戻り、記者として野球評論も期待されたが病気によりわずか40歳で急逝、野球界の大きな損失と惜しまれた。昭和42年(1967)野球殿堂入り。(y)

02-31 「八十川ボーク事件」当日のチケット(慶明第2戦)

昭和6年(1931)5月18日

船橋市郷土資料館

02-33 「リンゴ事件」当日のチケット一塁側(慶應)学生席

昭和8年(1933)10月22日

慶應義塾福澤研究センター

岡田一弥氏寄贈

02-34 「リンゴ事件」当日のチケット三塁側(早稲田)学生席

昭和8年(1933)10月22日

船橋市郷土資料館

昭和8年(1933)10月22日、日本野球史に残る不祥事「リンゴ事件」が起こった日の早慶両校の学生内野席入場券。 T.U.B.B.L.は当時の東京六大学野球連盟の正式名称「東京大学野球連盟」の略(前年の早大一時脱退で「六」を削除)。この早慶戦第3戦は、優勝には関係がなかったが(優勝は立教)、この年から野球統制令により15試合1シーズン制がとられていたこともあり、極度にヒートアップしていた。そこへ審判をめぐるトラブルが続き、早大プレーをめぐる判定変更に猛抗議したばかりの水原が、9回表に3塁守備に付くと、3塁側の早稲田応援席から激しいヤジと共にゴミが投げ込まれ、そのうち水原の足元まで飛んだリンゴの芯を水原が投げ返した。この時点では早稲田が勝っていたが、その後慶應が9―8の逆転サヨナラ勝ちを収めると、早稲田応援団がリンゴを投げ返した水原の謝罪を要求、グラウンドを横断して慶應側応援席に乱入、慶應応援団ともみ合いになった。応援の指揮を執っていた団長の柳井敬三は、手にしていた金の鷲の彫刻が付いた指揮棒(林毅陸塾長が授与)を奪われて折られた上、持ち去られるなど混乱を極めた。夜も銀座で祝杯を挙げる慶應応援団のもとへ早稲田応援団が乱入して騒ぎとなり、一連の騒動は社会問題化した。その後も双方が非難し合う状況が続き、一時は再度の早慶戦中止に陥るか、と騒がれたが、結局早稲田の野球部長辞任で決着が図られた(その後水原が野球賭博で検挙され、一時的に退部)。指揮棒の彫刻は戦後テレビ番組の企画で発見され、慶應の応援指導部へ返還されたが、残念ながら現存しない。(t)

02-35 リンゴ事件ゆかりの塾旗

昭和9年(1934)3月

慶應義塾福澤研究センター

吉良洋一氏寄贈

リンゴ事件の際、応援部(現応援指導部)で塾旗の旗手を務めていたのは、剣道部の吉良和光であった。球場において校旗は特に重い意味を持ち、それを奪うことは相手への最大の屈辱を与える行為であった。吉良は来襲した早稲田応援団から塾旗を懸命に守り、無傷でこの事件を乗り切った。そのことを知った塾長小泉信三(昭和8年12月就任)は、吉良の卒業に際し、この小型塾旗を贈りその身を挺した行いを讃えた。このことはほとんど知られていなかったが、吉良は生前この塾旗を誇りとして大切に飾っていた。(t)

03-08 戦前最後の六大学野球リーグチケット

昭和17年(1942)10月24日

山内慶太氏

春季・秋季に各シーズンが行われる六大学野球は、2勝先勝制(優勝率、戦後は勝ち点として表現)で勝敗を決し、優勝率(勝ち点)が並んだ場合は勝率によって順位を決定した(大正15年秋より)。野球人気の過熱する一方で、商業主義、選手の学業への影響、粗暴な応援団などの弊害も指摘されるなか、昭和7年(1932)文部省より学生野球の管理・統制を目的とした、いわゆる野球統制令が出される。その影響で8年春からは年間1シーズン15試合制、10年春からは2シーズン制に戻るが各10試合に制限される。そして戦時体制の進行とともにスポーツへの締め付けは強まり、文部省ではすべての競技は一本勝負であるべきとする議論が浮上、15年からは春10試合、秋は5試合の一本勝負となっていく。これは17年秋の5試合目の早慶戦のチケット(早大学生外野席)で、結果的にこれが戦前最後のリーグ戦となった。18年、リーグ戦は中止され、東京大学野球連盟は解散した。(y)

04-14 1本線入りストッキング(平沼亮三喜寿祝)

昭和30年(1955)

横浜市平沼記念体育館

04-15 2本線入りストッキング(高橋由伸使用)

平成9年(1997)

高橋由伸氏

慶應のスクールカラーである紺と赤のデザインに白線が入っている慶應野球部のストッキング。昭和3年(1928)秋、六大学史上初の10戦全勝優勝を記念して腰本寿監督が、今後全勝優勝のたびに白線を入れることを発案、1本目が引かれた。昭和60年(1985)秋、前田祐吉監督の下で、10勝1分にて優勝を成し遂げた際、前田は当時の三田倶楽部会長で高野連会長を務めていた牧野直隆(1回目の全勝時の部員)に、1引き分けがあっても全勝と見なして良いか確認し、同意を得て2本目が引かれた。白線1本時代のストッキングは、平沼亮三の喜寿祝として贈られたユニフォームセットのもの。(t)

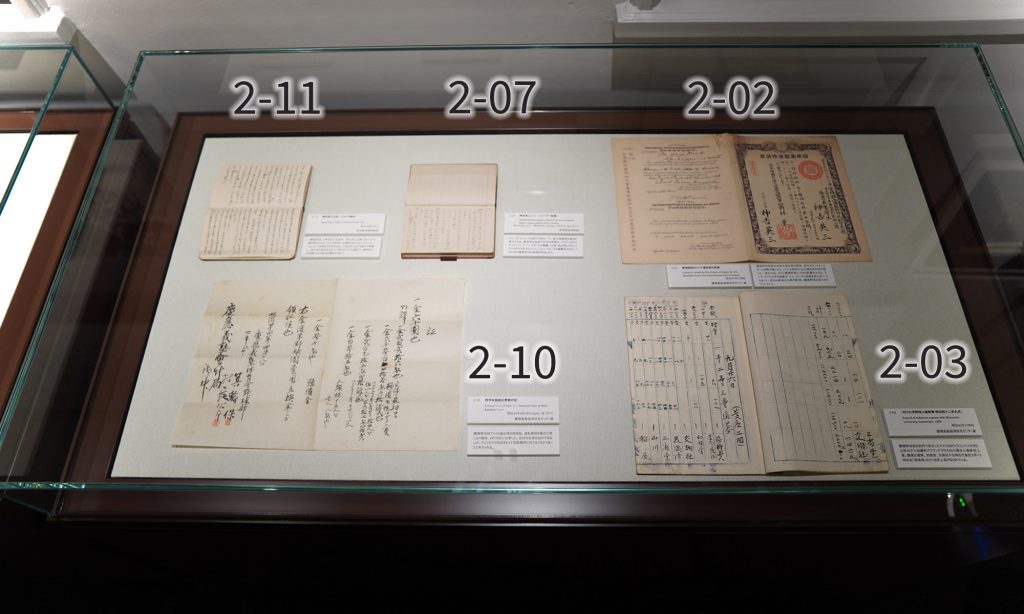

02-02 野球部初のハワイ遠征時の旅券

明治41年(1908)

慶應義塾福澤研究センター

慶應野球部最初の海外遠征時の旅券。セントルイスとの対戦が縁となり、翌年野球部へハワイから野球大会出場の招待状が届き、6月29日鷲沢与四二が監督役(引率者)となり選手・マネージャー11人とハワイへ向かった。旅券には渡航の目的として「野球競技ノ為メ」と記されている。セントルイス、プナホウ、カメハメハ、ダイヤモンド・ヘッドの地元チームに加え、カリフォルニアからはサンタ・クララ大学が参加した。サンタ・クララ大学の遊撃手、アーサー・シェーファーに指導を受けるシーンもあり、この縁はのちに繋がる。ハワイでは14戦して7勝7敗と五分の成績を残した。9月11日に日本へ帰国したのち、交詢社では歓迎会が開かれた。席上スピーチした鷲沢はハワイ遠征の一番の土産として「ゲームは素よりゲームとしてのものなればスポーツマンライク(遊戯的)にさへ試合へば宜し。是迄一般の選手が負けて歯嚙をなし反て自ら驕れるの因を作るは愚の話」と締めくくり、遠征の意義を説いた。(y)

02-03 「対ウ大学野球入場券簿 明治四十二年九月」

明治42年(1909)

慶應義塾福澤研究センター

慶應野球部の招待で来日したアメリカのウィスコンシン大学との試合が三田綱町グラウンドで行われた際の入場券売上簿。慶應応援隊、幼稚舎、交詢社や当時の代表的スポーツ用具店「美満津」などへの売上高が記されている。売り上げの記録から特等1円、1等60銭、2等40銭、 3等20銭で販売したと思われる。アメリカからの遠征費等一切の費用は野球部が支払う計画で、総額は1万円ともいわれるが、雨天の影響もあって予定販売枚数に届かず、結局1500円程の赤字分は義塾が支払った。このキャンペーンは試合の詳細を中心に『時事新報』が大々的に報じ、1-09の特別号もそのときのものである。ウィスコンシン大学の選手は塾監局に寝泊まりし、野球部員が彼らを日光見物に連れていくなど大いに歓待した。(y)

02-07 神吉英三ノート(シェーファー指導)

明治43年(1910)12月-明治44年(1911)1月

野球殿堂博物館

米大リーガーよりコーチを受けたときのノート。神戸では連日猛練習を重ねた。そして練習を終えると宿舎では研究会を開いてその日学んだことを振り返り、各自ノートにまとめるなど、シェーファーによるマグロー直伝のサイエンティフィック・ベースボール会得に精を出した。実際この合宿へ、シェーファーはマグローから与えられた指導書を持参しており、それを直木松太郎が朗読して部員が筆記した。これは慶應野球部秘伝の「虎の巻」として代々伝えられたというが、現在は残っていない。このノートはそれに近い内容を持つと考えられる。このはじめて日本人が大リーガーより本格的な指導を受けた合宿は、慶應式ベースボールの基礎が築かれる画期的なものとなった。(y)

02-10 野球米国遠征費領収証

明治44年(1911)4月18日

慶應義塾福澤研究センター

慶應野球部アメリカ遠征時の借用証。野球部は渡航費用として6,000円を塾の立替により確保し、4月19日出発する。草創期以来の重鎮である村尾次郎が監督役として同行し、船ではキャビンを使った。一方、2等の1室に皆で入った選手たちの一部は船酔いに苦しんだ。汽車や宿泊などの遠征費用は試合収入で賄う計画で、実際にアメリカ大陸で約9,500円、ホノルルで4,000円の興行収入を得た。現地日本人からの宿泊、食事のサービスにも助けられ、総支出は約17,000円であった。(y)

02-11 神吉英三日記(アメリカ遠征)

明治44年(1911)

野球殿堂博物館

第1回アメリカ遠征へ参加した際の主将神吉英三の日記。4月19日の出発から遠征中の5月30日まで記入があり、アメリカ野球への感想はもちろん、ワシントン、ニューヨーク見物などの様子もうかがえる。慶應野球部はウィスコンシン大学の招待を受け、監督役の村尾次郎、桜井弥一郎と選手13人がアメリカ遠征を敢行。本土での日程の半分はホテルに泊まらず夜の汽車で移動し、翌日また試合をするという現在では到底考えられない相当にタフな遠征で、50日間の横断旅行中に44試合をこなした。遊撃手の佐々木勝磨はこれで肩が全然駄目になったと回顧している。最終的にはハワイを含めて28勝1分26敗の成績をおさめ、8月12日帰国した。(y)

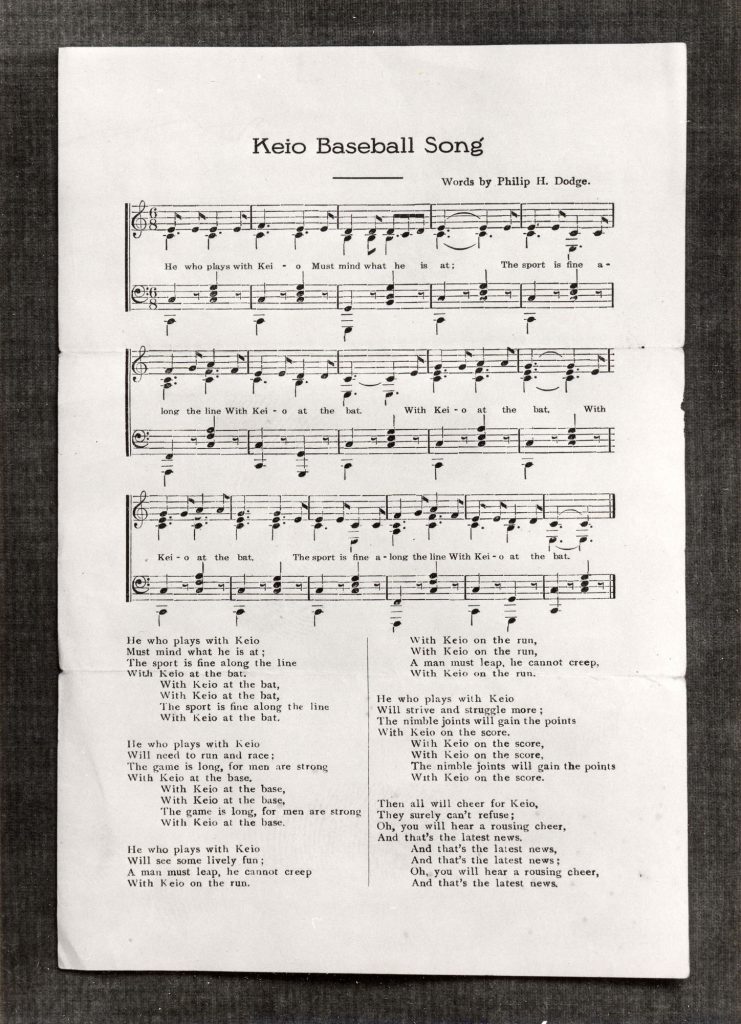

02-04 KEIO BASEBALL SONG

明治43年(1910)

慶應義塾福澤研究センター

明治43年(1910)に、教員のフィリップ・H・ドッジより野球部に贈られた歌。ドッジはアメリカ出身の英語科教員で、普通部・大学部予科で教鞭を執っており、背中の曲がった風貌から塾生には「クエスチョンマーク」というあだ名を付けられていた。メロディは、アメリカなどでお祝いの際に歌われる「For He’s a Jolly Good Fellow」の旋律(原曲はフランス民謡「Marlbrough s’en va-t-en guerre」)が用いられているため、ドッジはこの曲に自ら作った慶應野球部の歌詞を当てはめ、野球部へ贈ったと思われる。歌詞からは本場のアメリカのような野球を理想とするドッジの思いが伝わる。(s)

02-06 大リーガーシェーファー、トムソンとの集合写真(神戸東遊園地にて)

明治43年(1910)12月

慶應義塾福澤研究センター

神吉創二氏寄贈

慶應野球部はニューヨーク・ジャイアンツの監督ジョン・マグローとサンタ・クララ大学を卒業してジャイアンツで活躍していたシェーファーへ指導を依頼し、シェーファーとフラー・トムソンが来日した。2人の指導のもと、野球部員は神戸東遊園地において12月27日~1月18日まで、正月もなく約3週間の集中練習を行った。これはそのときの記念写真で裏面には「贈呈 今井利喜三郎殿」などとある。今井は三井銀行に勤める塾員。両者の招聘費用は1万5千円といわれ、時事新報社長福澤捨次郎と共同火災社長村上定の斡旋により神吉英三が慶應の諸先輩を訪問して寄付を募ったというから、今井も支援者の一人かもしれない。(y)

前列左から、肥後英治、大橋正介、三宅大輔、佐々木勝磨、日下輝、奈良崎健蔵。中列左から、福田子之助、神吉英三、小山万吾。後列左から、富樫与一ヵ、佐々美政、直木松太郎、トムソン、箕輪保、シェーファー、菅瀬一馬、石川真良、後藤昌次

02-08 バット(三宅大輔使用)

明治43年(1910)頃

野球殿堂博物館

三宅大輔が普通部の頃から使っていたバットとグラブ。三宅は福澤門下の実業家・三宅豹三の息子で、綱町グラウンド近くに住んでいた。御田小学校時代に野球を始め、バットは普通部入学当時に購入したものという。アメリカSPALDING社の、グリップがマッシュルーム型のこのバットは当時アメリカで人気の最新式で、スウィングのバランスをとるのに適していると考えられていた。またグラブに穴が開いているのは、当時はグラブの手のひらで捕球したためだという。(y)

02-09 グラブ(三宅大輔使用)

明治43年(1910)頃

野球殿堂博物館

三宅大輔が普通部の頃から使っていたバットとグラブ。三宅は福澤門下の実業家・三宅豹三の息子で、綱町グラウンド近くに住んでいた。御田小学校時代に野球を始め、バットは普通部入学当時に購入したものという。アメリカSPALDING社の、グリップがマッシュルーム型のこのバットは当時アメリカで人気の最新式で、スウィングのバランスをとるのに適していると考えられていた。またグラブに穴が開いているのは、当時はグラブの手のひらで捕球したためだという。(y)

02-12 アメリカ遠征トロフィー

明治44年(1911)

慶應義塾福澤研究センター

慶應義塾体育会移管

アメリカ遠征中にニューヨーク在住の慶應義塾出身者から贈られた銀製のトロフィー。佐々木勝麿が帰国後「一番愉快であったのはニューヨークのフォーダムとの試合に勝った時です。全くエクサイトされて先輩には大きな三尺位もある銀牌〔銀杯〕を贈られた程で、是非勝たねばならぬと意気込んだが、中々強さうで何れも一時悲観した位でしたが、遂に利勝を得て面目を施しました」(『時事新報』1911年8月13日)と語っているのがこれであろう。フォーダム大学戦は5月27日に行われ11―7のスコアで勝利した。(s)

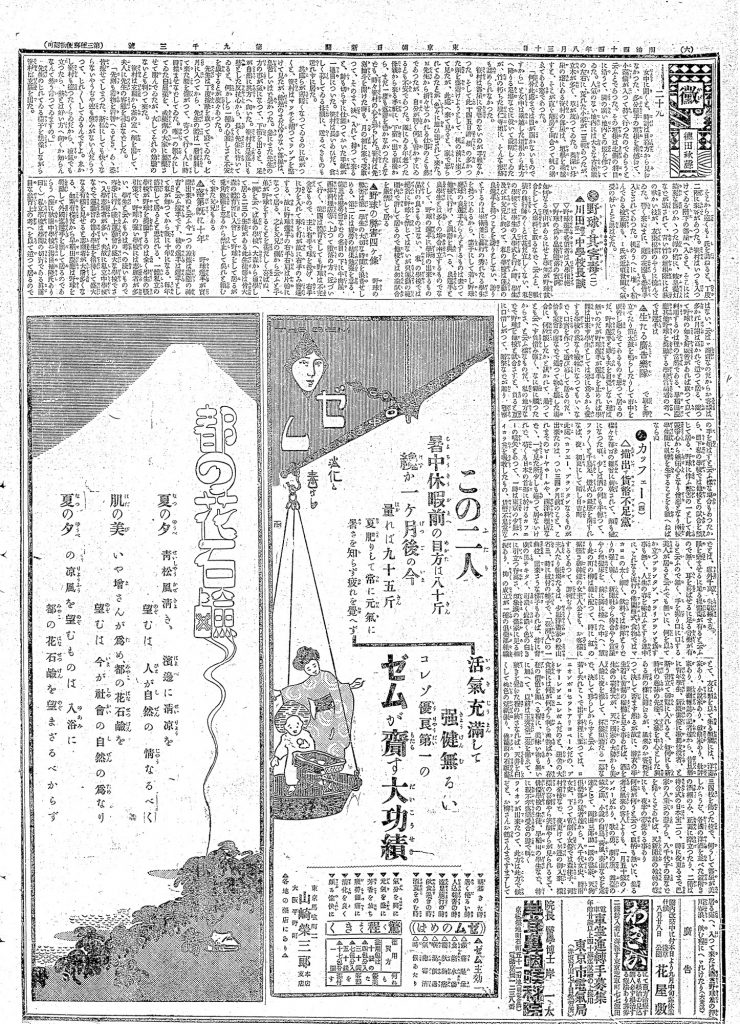

02-13 「野球と其害毒(2)川田 府立第一中学校長談」(『東京朝日新聞』)

明治44年(1911)8月30日

朝日新聞記事データベースより

慶應野球部の米国遠征から帰国後まもない明治44年(1911)8月29日、『東京朝日新聞』が「野球と其害毒」という論説を発表、以後22回の連載で新渡戸稲造、乃木希典ら多くの有識者の談話を掲載して野球批判を繰り広げた。早慶が直接の攻撃対象となり、第2回では府立第一中学校長が野球選手の勉強ができない証拠として神吉英三の名前を出し、「選手として私が知ってから既に十年になる、毎年落第していることと思われる」とやり玉に挙げた。塾長鎌田栄吉は慶應で幼稚舎から学ぶと卒業まで最低16年かかる、成績も良く一度も落第をしない学生であると擁護している。のちにこの記事は取り消された。『東京日日新聞』『読売新聞』などは早稲田の安部磯雄・押川春波らの反論を掲載して野球擁護にまわり、それらは鎌田の擁護論なども含めて『学生と野球』として出版された。いわゆる野球害毒論争はこの米国由来のスポーツが明治後期に日本社会へ急速に普及し、広く根を張っていたことを示している。(y)

02-14 第2回アメリカ遠征時の写真

大正3年(1914)

慶應義塾福澤研究センター

野崎誠一郎氏寄贈

大正3年(1914)、前年に義塾へ招聘したスタンフォード大学からの招待で第2回の米国遠征を行った。野球部OBの平沼亮三が監督役を務め、選手13人を引き連れた。選手はスタンフォード大学では寄宿舎で生活し、ホテルも立派なところに泊まった。遠征先も西海岸のみに限られ、第1回遠征に比してゆとりのある日程が組まれたので、どちらにも参加した三宅大輔は前回に比べ大名のようだと評したという。一方で成績は14勝2分15敗と前回に比して振るわず、とりわけハワイではオアフ・リーグで全敗するなど敗戦を重ね、邦人からも罵声を浴びせられる結果となった。この時期は日本一の投手と目された主将でエースの菅瀬一馬こそいたものの、主力選手の卒業で過渡期を迎えており、苦しい時代であった。阿部舜吾旧蔵。(y)

左から、岡野健三、佐々美政、榎本静夫、腰本寿、富樫与一、平井卯之助、君島達(マネージャー)、菅瀬一馬、平沼亮三(引率者)、三宅大輔、阿部舜吾、石川真良、森茂樹、高浜茂、太田八郎

02-15 慶應普通部第2回全国中等学校優勝野球大会制覇時の集合写真

大正5年(1916)

朝日新聞社

前列左から、足立信夫、群馬秀雄、新田恭一、出口修二、田島光三郎、天野吉郎

後列左から、平川誠、ジョン・ダン、腰本寿(監督)、佐藤隆雄、山口昇、藤本鋼一郎、河野元彦、塩川幸三

現在夏の「甲子園」として広く知られる高校野球の前身は、大正4年(1915)に始まった全国中等学校優勝野球大会である。その第2回大会(豊中球場で開催)で慶應普通部が優勝したときの記念写真。戦前の慶應には中等教育に相当する学校として普通部、商工学校、商業学校(夜間)が存在し、当初中学野球の大会には普通部と商工学校の連合チームが「普通部」として参加していた。主将の山口昇や、のちに大学でも活躍し「新田理論」で知られる新田恭一らも商工学校の生徒。メンバーには北海道で畜産業の基礎を築いたお雇い外国人エドウィン・ダンの三男で「甲子園」初の外国人選手ジョン・ダンなどの名前も見える。監督は当時大学野球部員の腰本寿。

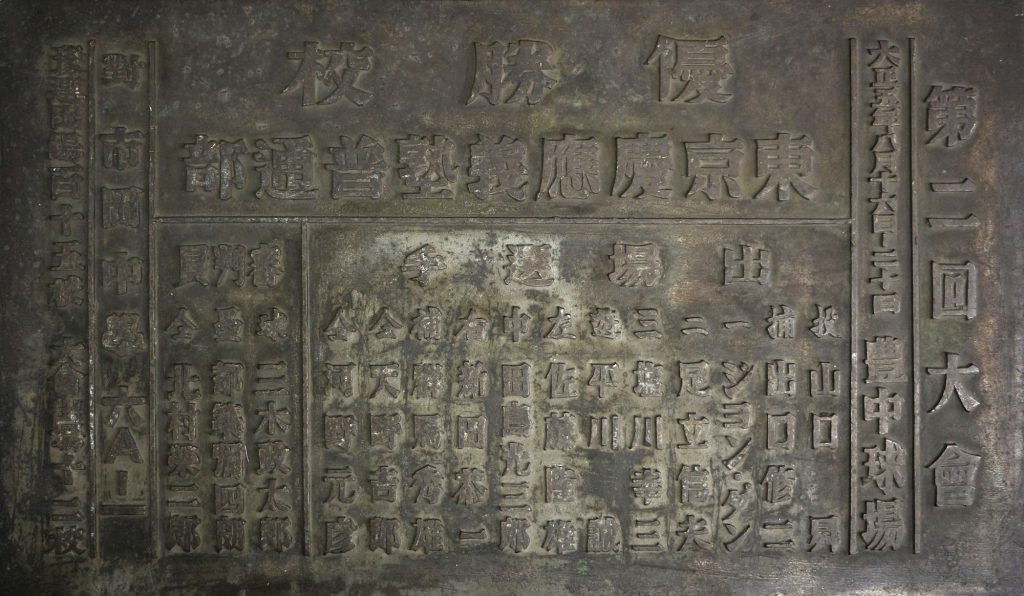

02-16 甲子園野球塔銘板(第2回大会優勝慶應義塾普通部)

昭和9年(1934)

野球殿堂博物館

銘板は昭和9年(1934)に甲子園北東に建立の野球塔列柱に歴代優勝校記念の1つとして飾られた。野球塔は戦時下に取り壊され銅板は供出されたが、これを含め他に3枚が、戦後スクラップの中から奇跡的に発見されたと伝わる。(y)

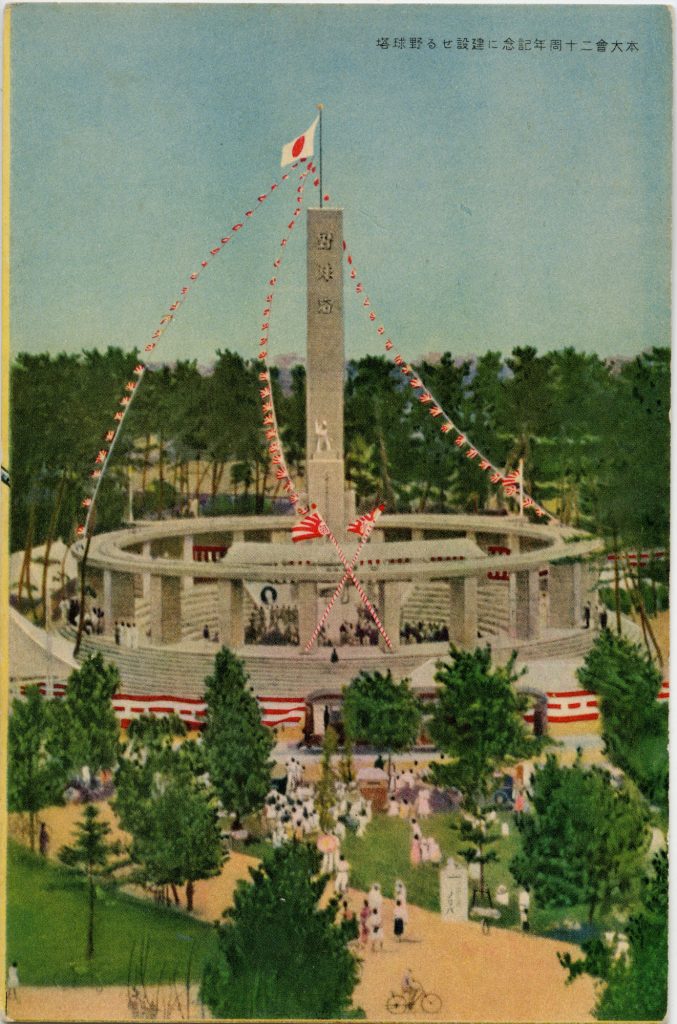

02-17 甲子園野球塔絵葉書

昭和13年(1938)

慶應義塾福澤研究センター

02-18 慶應野球部ユニフォーム(山岡鎌太郎)

大正13年(1924)頃

東京六大学野球連盟

大正14年度の野球部主将山岡鎌太郎使用のユニフォーム。三越製の上質なフランネル。『アサヒスポーツ』大正13年(1924)3月号表紙(資料5-02)を飾る慶應桐原真二の着用ユニフォームがこれと同じデザインと思われ、翌年の復活早慶戦では多少デザインが変わっている。大正期には3年に早慶と明治による3大学リーグが始まり、6年に法政、10年に立教が加盟したが、早慶戦は行われない変則リーグを戦っていた。また同じく10年に三田倶楽部(慶應OB)と稲門倶楽部(早稲田OB)による三田稲門戦が復活し、小野三千麿と谷口五郎の投げ合いや、一部現役選手も出場したので準早慶戦として盛り上がり、早慶戦復活の機運も高まっていた。(y)

02-19 平沼亮三日記(早慶戦復活を野球部より託された時期の日記)

大正14年(1925)

平沼泰三氏

野球部草創期のOBで「市民スポーツの父」として知られる平沼亮三の日記。明治39年(1906)に早慶戦が中止されて以来、その復活機運はマスコミを中心に何度も盛り上がっては立ち消えていた。大正13年(1924)春、復活に向けて具体的な動きが起こり、慶應側では野球部主将桐原真二が中心となって慶應OBの説得に動いた。しかし説得は難航し、13年秋、14年春へと持ち越されると、いよいよ早慶戦の復活か、さもなくば明治・法政・立教としては早慶を除く新リーグ結成も辞さないという状況に陥る。そこで大正14年度の野球部主将山岡鎌太郎らは復活の交渉を平沼へ託したのである。日記に会談内容の詳細はないが、平沼が山岡・直木松太郎ら野球部関係者や慶應評議員と交詢社等で会合したことが記されている。(y)

02-20 慶應義塾評議員会議事録(早慶戦復活で合意)

大正14年(1925)4月21日

慶應義塾塾監局総務部

慶應義塾評議員会が早慶戦復活を承認した際の議事録。評議員会は慶應義塾における最高意思決定機関。大正14年(1925)4月21日交詢社で行われた会議が予定通り終わった後に、一評議員として出席していた平沼亮三から早慶野球戦復活の許可を求める動議があり、一部反対があったものの、評議員会として認めることを可決した。「覚書」を「附記」に改め、「一二異論ありたるも」を「多少議論ありたるも」としたり、議決事項ではないが「特に此事を附記して後日の記憶に供す」と加筆するなど、塾長林毅陸による訂正が書き込まれている。林の日記によると当日復活に難色を示したのは小山完吾と青木徹二で、小山は最後まで反対であったという。この後6月に体育会理事板倉卓造が早稲田を訪問して早慶戦復活を正式に申し入れ、翌日には安部磯雄が三田へ来訪。こうして早慶戦19年の中断に終止符が打たれた。(y)

02-23 野球部第3回アメリカ遠征時のアルバム

昭和3年(1928)

慶應義塾福澤研究センター

慶應義塾体育会野球部移管

遠征メンバーの遊撃手・加藤喜作の旧蔵品と思われるアルバム。復活早慶戦に惨敗した慶應野球部だったが、腰本寿を監督に迎えると大正15年(1926)春、昭和2年(1927)春にリーグ優勝、早慶戦でも優位に立つと、選手へ新たな刺激を与えるため腰本監督はアメリカ遠征を思案した。そして昭和3年春、アメリカを横断し、大学チームを中心に対戦を重ね24勝1分15敗の成績を残した。この遠征記録は腰本寿編『米国遠征記』にまとめられ、ここで腰本は遠征の収穫として競技面では打撃における選球、走塁の判断、状況に応じて緩急をつける投球などを挙げ、要するに「試合上手になった」と総括している。またアメリカでは練習を如何にも享楽してやっていることなども教えられたと述べる。帰国後すぐの昭和3年秋季リーグ戦で10戦10勝、六大学野球初の完全優勝を果たし、慶應野球部は黄金時代を迎えた。(y)

02-36 横山隆一筆慶應野球部漫画

昭和9年(1934)頃

船橋市郷土資料館

慶應の新田球場や合宿所の様子が描かれた漫画「。フクちゃん」で知られる横山隆一の筆。慶應は大正15年(1926)、荏原郡矢口村(現大田区)の目黒蒲田電鉄新田駅(現東急多摩川線武蔵新田駅)北側に野球場、陸上競技場、ホッケー場を新設し、新田神社裏に合宿所も整備した。この野球部本拠地となる新田球場は1万5千人収容のスタンド付きで、早慶の公式戦も1度開催されている。昭和初年の慶應黄金時代は新田の自由な雰囲気とともにあった。池上電気鉄道(現東急池上線、当時は東急とは別会社)が球場北側に沿線の集客を狙って「慶大グラウンド前」駅を設けるなど商業的な期待も高く、また蒲田の松竹撮影所が近く、漫画にも描かれているように映画監督なども見学に来ていた。「水谷キャプテン」水谷則一は昭和9年(1934)度のキャプテン。(y)

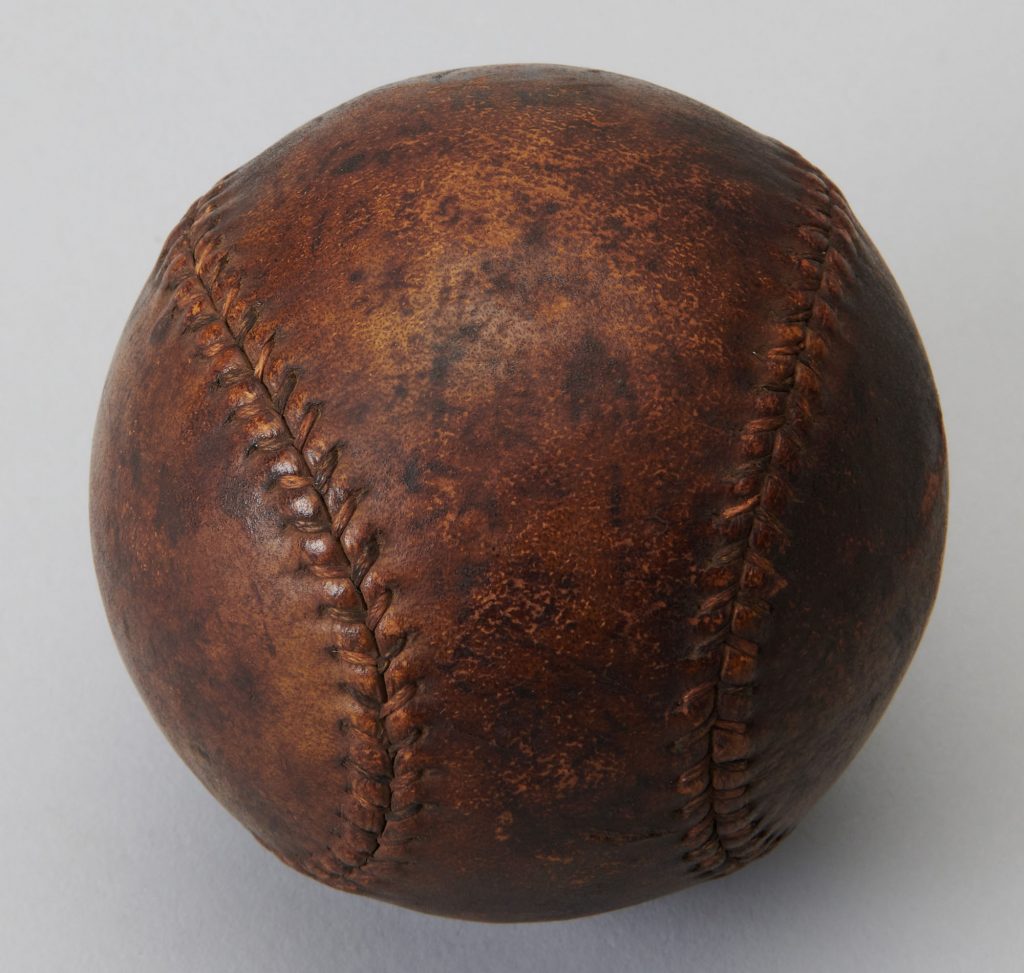

02-21 復活早慶戦で使用されたボール

大正14年(1925)10月

東京六大学野球連盟

早慶戦復活が決まると、それまで特定の指導者のいなかった慶應野球部は新たに専任監督を置き三宅大輔がその任にあたった。19年待ったマスコミやファンの注目度は段違いに高く、全国から野球ファンが集まり試合当日の早稲田戸塚球場は超満員。『時事新報』はアメリカの会社と契約を結び、「プレーヤーボールド」なる野球場を模した大掲示板を日比谷公園音楽堂前に設置、試合経過をリアルタイムで速報し、ここにも黒山の人だかりができた。試合前から早稲田の方が優勢との評判で、実際試合は慶應が0対11の大敗を喫している。このボールはその当日に使用された記念球で表面にサイン等があったようだが、現在は肉眼では判読できない。(y)

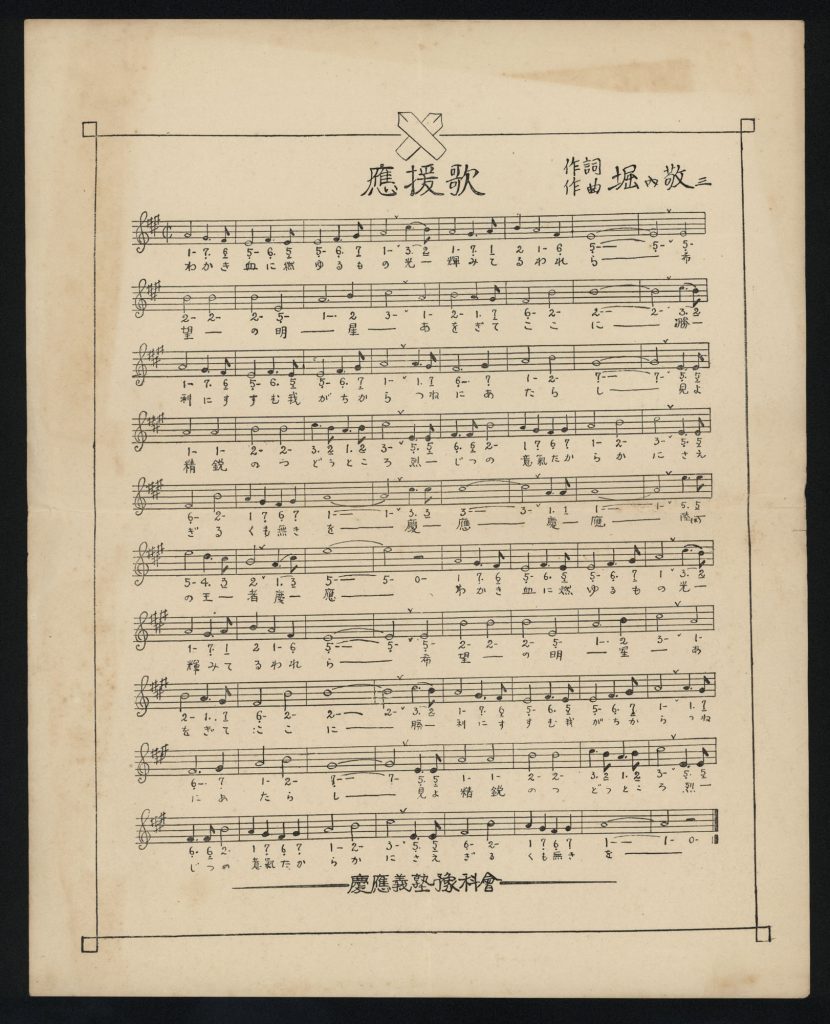

02-22 慶應義塾応援歌(「若き血」完成時の楽譜)

昭和2年(1927)

慶應義塾福澤研究センター

応援歌「若き血」完成時に塾生に配付されたと思われる印刷楽譜。作曲時の原譜は現存しない。当時野球部は早慶戦で早稲田に勝利できずにいた。慶應は文部省唱歌「ワシントン」に歌詞を当てはめた「天は晴れたり」しか応援歌がなく、「都の西北」から始まる早稲田大学校歌に対抗する曲を作って早稲田に勝利しようと大学予科生が発案した。三田で講義を担当していた作曲家の野村光一が気鋭の作曲家堀内敬三を紹介し、依頼からわずか4日後に完成。早慶戦で披露され、慶應は復活後初めて早慶戦に連勝した。当時の歌謡曲は七五調が基本で、最先端の洋楽を取り入れた破調の「若き血」は極めて斬新な曲であった。以降、早慶戦では毎年新応援歌が発表され、試合に勝てば翌年も使用され、負ければ以後歌わないという慣例も生まれ、次第に応援歌が充実していった。若き血完成時の表題が単に「応援歌」となっているのもそのためである。(s)

02-24 タイ・カッブら大リーガーサインボール

昭和3年(1928)

慶應義塾福澤研究センター

慶應義塾体育会野球部移管

02-25 慶應野球部に贈られたAmerican Baseball Trophy

昭和3年(1928)

慶應義塾福澤研究センター

慶應義塾体育会野球部移管

昭和3年(1928)来日の元大リーガーらより慶應野球部へ贈られたトロフィーとサインボール。野球部のアメリカ遠征に部長代理として同行した直木松太郎に、元大リーガーのハーバート・ハンターが大リーガーの来日を打診。規約上の問題で現役選手来日は頓挫するも元大リーガーとともに来日、六大学秋季リーグ戦にて慶・早・明のコーチを務めたのち、大阪毎日野球団と連合チームを組み、慶應・早稲田ら各大学と対戦した。一行の一人タイ・カッブは、現在も歴代2位のメジャー通算4189安打を記録、 1909年にはMLB史上唯一の打撃全タイトル制覇を達成。その他にも通算打率3割6分6厘や、首位打者12回獲得など、大リーグで異彩を放ち、アメリカ野球殿堂入り第1号選手として知られる。連合チームでは不動の四番を任された。トロフィーは3勝1分と最優秀の成績を残した慶應を賞する趣旨で、昭和6年にルー・ゲーリックら大リーグ選抜チームが来日して慶應と対戦した際、ハンターより贈られた。上部に選手像があったが、現在は失われている。(s)

02-26 慶應普通部東京中等野球連盟決勝ウィニングボール(対慶應商工)

昭和5年(1930)

慶應義塾高等学校

普通部・商工の連合チーム分離を求める声に反発して普通部は大正12年(1923)に一度東京中等学校野球連盟を脱退するが、その2年後、普通部と商工学校の2校として再加盟した。昭和5年(1930)、同連盟の決勝は普通部と商工の慶應対決となり、普通部が5-1で勝利した。これはその試合のウィニングボール。その後普通部は東都連盟との代表校決定戦で早稲田実業を破り夏の甲子園に出場している。東京代表の座は昭和13年に日大三中が優勝するまで、普通部・商工と早実の3校による独占が続いた。なお戦前の慶應義塾大学野球部に残っていたと考えられる記念球は、戦後の物資不足の中でやむなく全て練習に使ってしまったといわれ、全く残っていない。(y)

02-27 バット(宮武三郎使用)

昭和2-5年(1927-1930)

東京六大学野球連盟

宮武三郎は昭和2-5年(1927-30)にかけて慶應野球部に在籍した随一のスター選手で、投手としては4年間で61試合に登板し、38勝6敗で現在も慶應で最多の通算勝利数を誇る。打者としても7本塁打を記録しており、昭和32年(1957)に長嶋茂雄に破られるまで六大学野球の最多記録であった。また、豪快な場外ホームランや首位打者の獲得など、長尺バットを巧みに利用して記録を打ち立てた。現在高校・大学で使用されるバットは83-84センチが一般的とされているのに対し、このバットは長さ90センチで比較的長めである。卒業後は都市対抗野球や日米野球で活躍し、阪急軍初代主将も務めた。昭和40年野球殿堂入り。(k)

02-28 帽子(水原茂着用)

昭和戦後

船橋市郷土資料館

水原茂が使用したアメリカの老舗ブランドKNOXの中折れ帽。水原は高松商業時代に2度甲子園で優勝するなど中学時代から有力な選手だった。高松商業は慶應出身の森秀雄が監督を務めていたことから繋がりが強く、昭和2年(1927)に宮武三郎、翌3年には水原茂、堀定一、井川喜代一の三羽烏がそろって慶應へ入学、いずれも主力選手となった。水原は投手や三塁手として活躍し、大学卒業後は奉天で就職するが、日米野球の選手として勧誘されてそのまま職業野球に参加、巨人の中心選手として活躍した。その後応召、戦後はシベリアに4年抑留されるが帰還。東京駅に到着したその足で後楽園球場に赴きファンへ顔を見せた。戦後は巨人の監督としてリーグ優勝8回、東映、中日の監督も務め、セ・パ両リーグで計5回日本シリーズを制するなど名監督の名をほしいままにした。慶應選手時代からブロマイドが売られるなど洒脱なスタイルで人気を誇り、慶應の学生のイメージを作った一人と言っても良いかもしれない。昭和52年野球殿堂入り。(y)

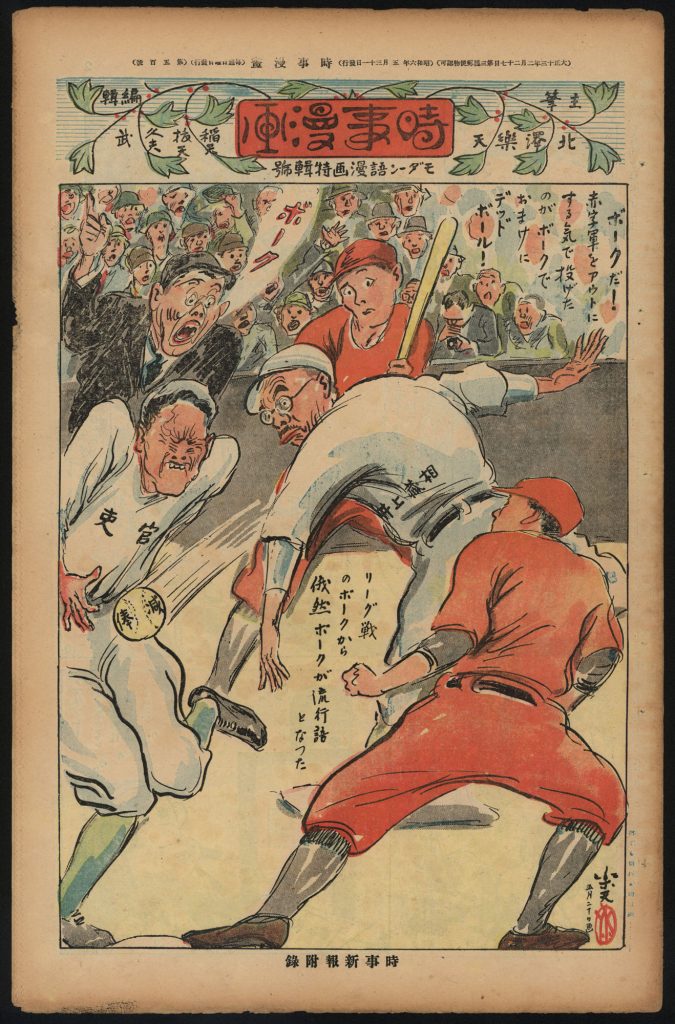

02-32 北沢楽天「官吏の減俸」(『時事漫画』昭和6年5月31日号)

昭和6年(1931)5月31日

慶應義塾福澤研究センター

昭和6年(1931)春季リーグ戦、慶應対明治の第2回戦で起きた「八十川ボーク事件」当日のチケット(2-31)とそれをモチーフにした北沢楽天の漫画。5-6の1点ビハインドで迎えた8回裏慶應の攻撃、ランナー1・3塁で明治の投手八十川胖による3塁牽制モーションからの1塁への牽制に対し、慶應監督腰本らがボークを主張、明治は抗議して試合は中断するも、ボークが認められ同点となった。その後慶應は9回裏にサヨナラ勝ちした。すると興奮した明治応援団は球場を包囲して外から慶應の1塁側スタンドへさかんに石を投げ込む。驚いた慶應応援団はグラウンドへ飛び下りセンター方向へ逃げると選手たちもこれに続く。3塁スタンドからは明治応援団がこれを追いかけるなど大混乱となり、怪我人も続出した。慶應選手と応援団は閉じ込められ、明治応援団は夜まで包囲、20時頃四谷署の命令でようやく解散に至った。その後明治はシーズン残りのリーグ戦を辞退した。この漫画は六大学野球が単にスポーツの枠を越え、社会現象であったことを物語る一コマといえよう。作者の楽天は福澤諭吉が経営する『時事新報』に招かれて漫画を担当した、近代日本漫画の草分けとして知られる人物。『時事漫画』は楽天を主筆として『時事新報』の日曜版別冊として発行された。(y)

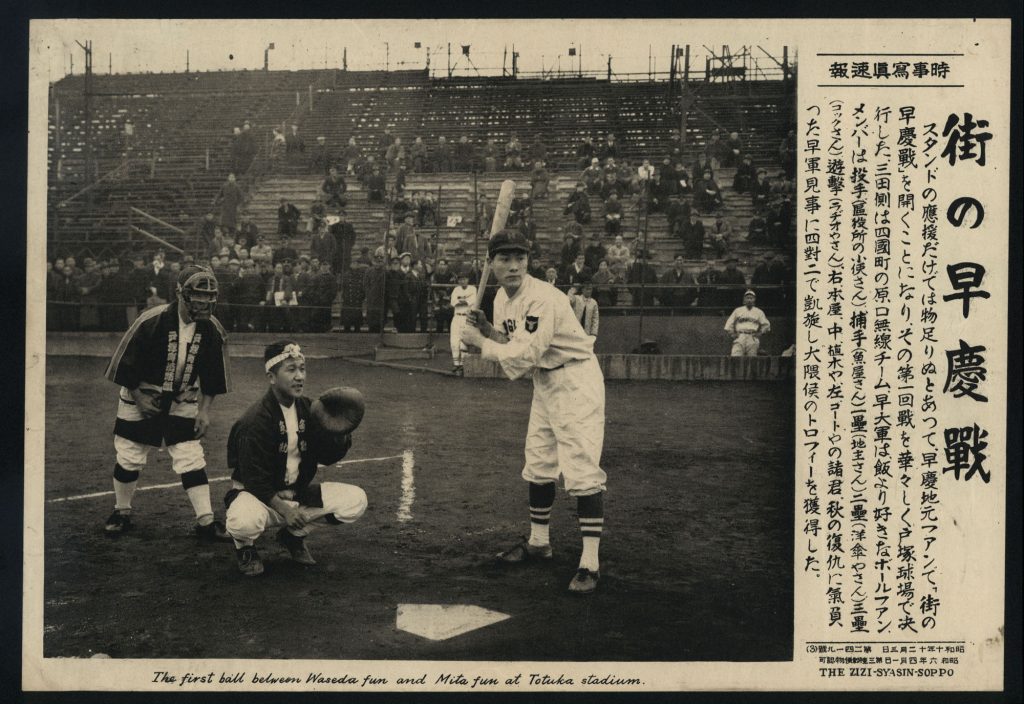

02-37 「街の早慶戦」(『時事写真速報』)

昭和10年(1935)12月3日

山内慶太氏

工場、学校などの掲示板に掲出されるために発行された写真ニュース。早慶両校野球部ファンによって開かれた「街の早慶戦」を伝えている。慶應からは、当時三田四国町にあった原口無線のチームが、早稲田からは役所職員、魚屋、地主、コート屋など「三度の飯より野球が好き」な人々の連合チームが出場。当時は早慶戦応援では物足りない人々が「早慶戦」を開催し、それがニュースになるほど、早慶戦の人気が高かったことがうかがえる。(s)

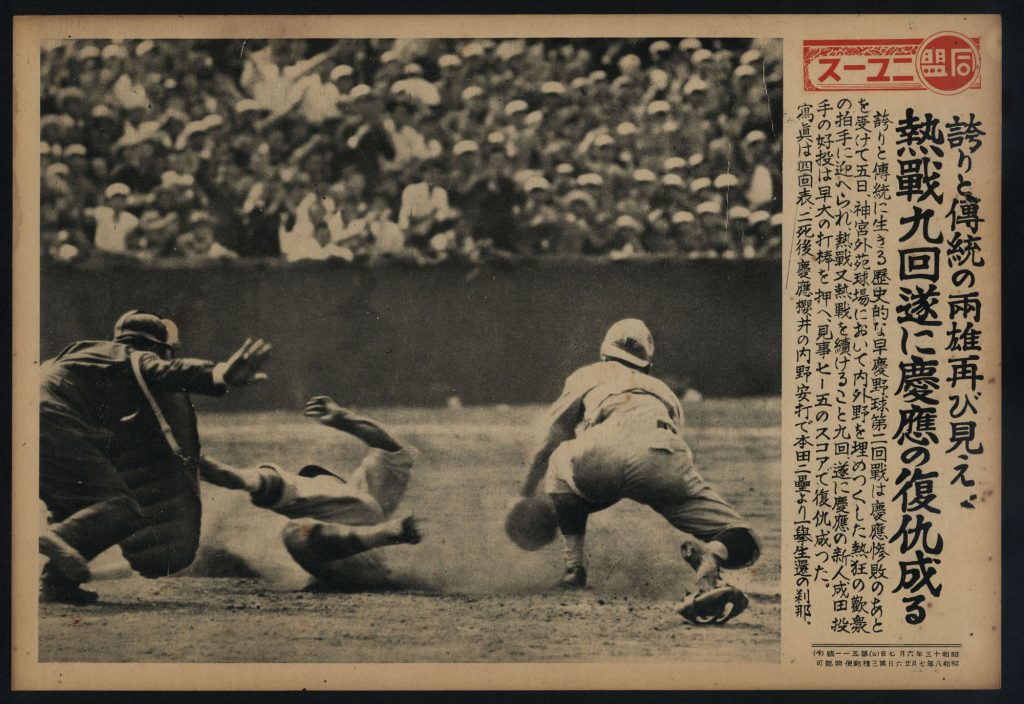

02-38 「誇りと伝統の両雄再び見え 熱戦九回遂に慶應の復仇成る」(『同盟ニュース』)

昭和13年(1938)6月7日

山内慶太氏

昭和13年(1938)の早慶第2回戦の写真ニュース。試合は、前日に10対1で大敗していた慶應が、ルーキー成田敏二の好投もあり7対5のスコアで早稲田に勝利したもの。この時代は日中戦争が開戦後で、スポーツなどに対する社会の風当たりが強まる中、当時は日本の独占通信社として君臨していた同盟通信社が早慶戦のニュースを報じていたという事実は、やはり当時の早慶戦人気を物語る大きな証拠である。(s)

02-39 サインボール(大日本東京野球倶楽部)

昭和10年(1935)

慶應義塾福澤研究センター

慶應義塾体育会移管

昭和10年(1935)の大日本東京野球倶楽部(現・読売ジャイアンツ)選手のサインボール。慶應野球部出身で大日本東京野球倶楽部初代監督を務めた三宅大輔や、伝説の投手として名を馳せた沢村栄治のサインもある。沢村は、慶應野球部の腰本監督との縁もあり、東京六大学でのプレーを志して慶應への進学を熱望したが、経済的事情から果たせず職業野球へ飛び込んだ。そこで3回のノーヒットノーランや投手五冠の記録を樹立するなど圧巻の活躍を見せたが、のちに召集、27歳の若さで戦死した。なお、沢村がつけていた巨人の背番号14は永久欠番となり、現在も「沢村賞」で名を残している。(s)

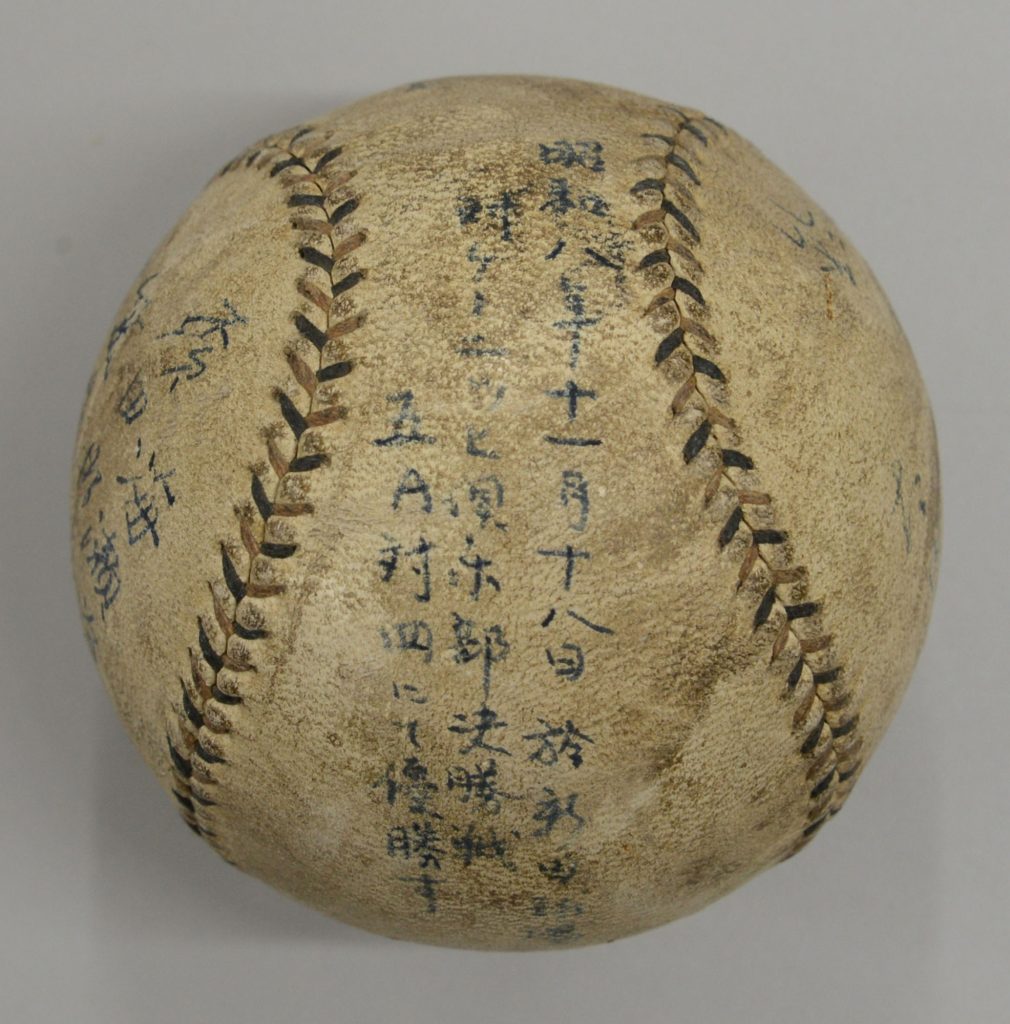

02-40 慶應パトリック倶楽部塾内リーグ戦優勝ボール

昭和8年(1933)11月18日

高野泰彦氏

野球のすそ野が広がるにつれて、体育会に限らずクラブを結成してプレーを楽しむ学生も増加。大正8年(1919)創立の慶應パトリック倶楽部もその一つ。一方で体育会活動は専門化して、各競技の対校試合偏重が強まり、学生は等しく体育会費を徴収されていたことから選手制度や体育施設の独占が問題視された。そこで全学生に運動を奨励する体育会の本旨から、昭和5年(1930)、塾内対抗競技部が誕生した。参加者を募り、体育会種目の競技の塾内対抗戦を開催、また新種目団体・公認団体・所属団体の3種を設置し支援するなど、より多くの塾生へスポーツの機会を提供した。パトリックは塾内リーグ戦の開催が認められる公認団体のオリジナルメンバー。ボールには「昭和八年十一月十八日 於新田球場 対ケーニッヒ倶楽部決勝戦五A対四にて優勝す」と記される。(y)