3.戦争と復興

昭和初期、東京六大学野球の人気は絶頂を迎え、商業化、興行化が社会問題となり、これが教育上不健全であるとして文部省が介入、昭和7年(1932)、いわゆる「野球統制令」が発せられる。以後リーグ日程や応援をはじめ、あらゆる面で学生野球の自主性が奪われていった。折しも日中戦争、そして太平洋戦争へと向かう中、在学中は徴兵を猶予されていた学生たちが娯楽に耽り、欧米のスポーツに熱中すること自体が不適切と見なされる時局となる。昭和15年(1940)夏、日米親善を掲げて実現した慶應野球部のハワイ遠征は、戦前最後の海外遠征となった。

昭和16年(1941)、日本は野球誕生の国アメリカと開戦、野球は「敵性スポーツ」となり、東京六大学野球連盟は、昭和18年(1943)春に解散を命じられる。そして同年秋、学生の徴兵猶予停止、いわゆる「学徒出陣」が決定、その餞として小泉信三塾長も観戦する中で行われたのが「最後の早慶戦」であった。戦争末期、グラウンドは農場となり、野球部の活動は完全に停止した。

戦争は野球部出身者にも20名以上の戦没者を出した。しかし、戦後の復興の第一声となったのも野球であった。早くも昭和20年(1945)秋には六大学紅白戦、次いで全早慶戦、翌春には六大学リーグが復活するのである。その後大学野球は、プロ野球の隆盛により徐々に人気を失っていった。その中でも、昭和35年(1960)、激しい優勝争いで2度の日没引き分けも挟んだ伝説の早慶六連戦や、昭和46~7年(1971-2)の慶應初の3連覇達成など、野球の歴史と学生生活の中に、野球部の活躍は確かに刻まれ続けたのである。(t)

03-01 慶應野球部ユニフォーム

昭和10-20年代(1935-1945)頃

慶應義塾体育会野球部

野球部に保管されていた戦争前後の頃と推定されるユニフォーム。タグには「KBK」とあるが製造元は未詳。2-18の大正期のユニフォームは三越製で上質のフランネルであったが、これは質が低下している。衣料は物資統制の対象で配給となっていたので、後輩に引き継がれて繰り返し使用されたものかと思われる。左肩にある王冠付エンブレムも、野球殿堂博物館が所蔵する水原茂のユニフォームのそれと比較すると非常に粗末な作りで傷みも激しい。現在のユニフォームとは大きなデザイン上の違いはないが、材質や、短い立襟がある点などが異なっている。(t)

03-02 自治統制会ビラ(早慶戦での応援自粛を求める)

昭和13年(1938)10月

慶應義塾福澤研究センター

野球統制令により様々な介入が生じ、応援席での応援にも多くの制限が課された。このビラは慶應生の応援指導を担当していた自治統制会(各学部の自治組織から代表を集めて結成、応援指導部の前身)が応援席の塾生に配布したと思われるチラシ。応援の制限は徐々に大きくなり、慶應義塾伝統の「Hip Hip Hurray Keio oh, oh, oh!」の応援も敵性語という批判を浴びたことから自治統制会会長の三辺金藏の機転により「蹶起蹶起振るえ、慶應」と変えられた。旧蔵者は当時商工学校生の岸初雄でのちに学徒出陣、戦死。(t)

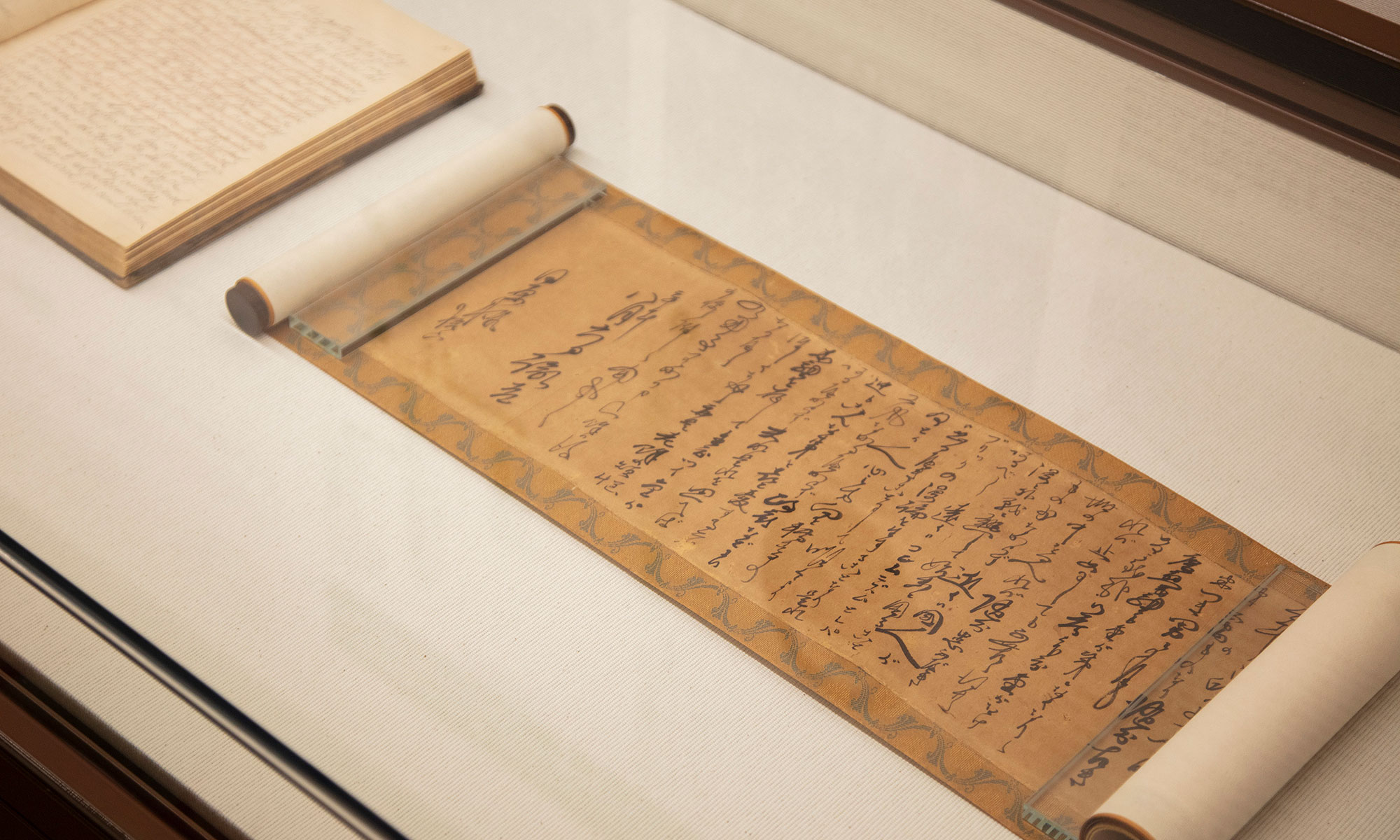

03-03 亀井常蔵宛井上親一郎書簡(ハワイ遠征の船より)

昭和15年(1940)7月6日消印

慶應義塾福澤研究センター

日本郵船龍田丸船上で書かれた慶應野球部員井上親一郎の葉書。昭和15 (1940)年6月29日横浜発、8月8日ホノルル発、というこのハワイ遠征は日系新聞『日布時事』の招請によるもので、日米開戦前最後の日本からの野球遠征であった。これはその往路、予科の英語教師・亀井常蔵に宛てられたもので、たどたどしい英語で懸命に書いている様子が微笑ましい。部員たちはハワイへ向かう船中でもデッキのベランダを使い、軽いランニングやキャッチボールなどを行って試合に備え、上陸後即日試合に挑んだ。(o)

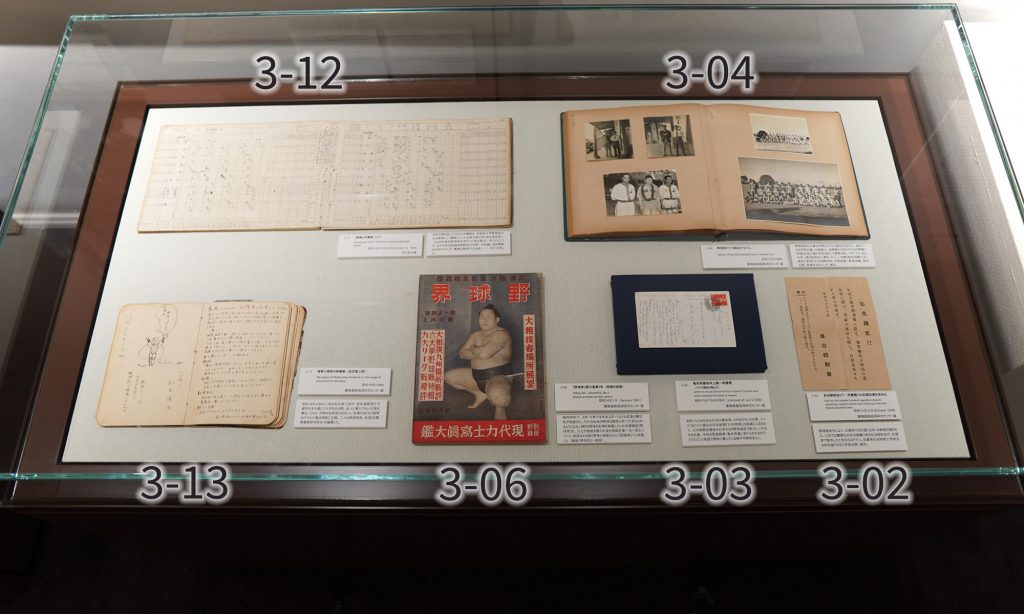

03-04 野球部ハワイ遠征のアルバム

昭和15年(1940)

慶應義塾福澤研究センター

昭和15年(1940)夏の慶應野球部ハワイ遠征のアルバム。同行した野球部長石丸重治が残したもの。遠征チームは森田勇監督のもと、宇野光雄、大舘盈六、宮崎要ら100万ドルの内野陣と呼ばれた有力選手をはじめとして総勢18名、マネージャーは正力亨(後の読売巨人軍オーナー)。ハワイ生まれの日系人岩本強もいた。ほぼ1か月の滞在の間に、米海軍や日系人などの現地チームと対戦し、10勝2敗の成績を記録した。連日のように現地三田会など各種団体の歓迎会、ハワイ大学訪問、ラジオ出演などがあったほか、オアフ島巡りやキラウェア火山見学、パイナップル工場見学などの観光も多く盛り込まれていた。野球の父カートライトの墓参も行われた(明治41年の最初のハワイ遠征でも行われている)。遠征に参加した主将楠本保、中田武雄、長良治雄、高木正雄、根津辰治の5人が、卒業後、戦没。(o)

03-06 『野球界』第31巻第1号(相撲の表紙)

昭和16年(1941)1月

慶應義塾福澤研究センター

日中戦争が始まり戦時体制へ移行するなかで、スポーツ界では外来スポーツよりも武道の優位性が強調され、その他の競技も戦時訓練として役立つことが重視されるようになる。欧米諸国との外交関係悪化に伴い、アメリカ由来の野球は敵性スポーツと見なされ、8割は野球の記事を掲載していた老舗雑誌である『野球界』でさえ、力士が表紙を飾り中身も相撲記事一色へ変わっていく。同誌は昭和18年(1943)に『野球と相撲』、翌年には『相撲界』へと改題した(戦後『野球界』へ復帰)。野球用語が日本語化され、審判のコールの1ストライクが「よし1本」、アウトは「ひけ」などとなるのも昭和18年であったが、同年4月7日の文部省通牒により六大学野球連盟は解散させられた。(y)

03-12 「最後の早慶戦」スコア

昭和18年(1943)10月16日

浅沼新氏

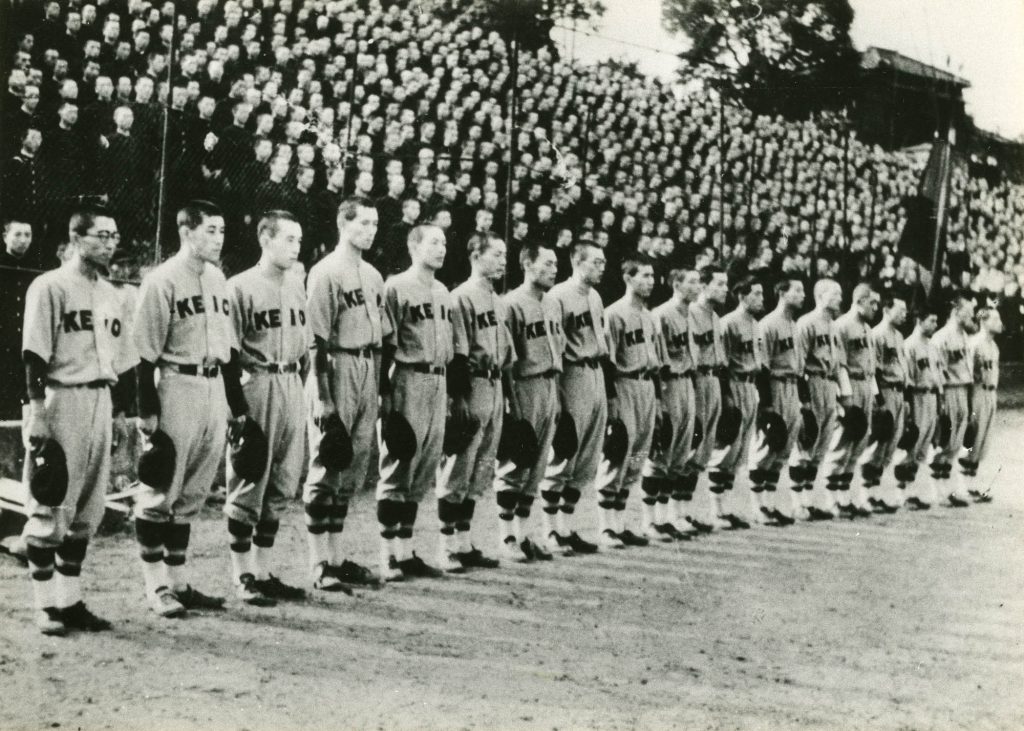

昭和18年(1943)12月のいわゆる学徒出陣を前に、早稲田大学戸塚道場(戸塚球場を戦時に改称)にて開催された野球試合。早稲田大学当局の正式な許可のない非公式な対校試合であった。開催の見通しが立たなかったため、慶應野球部は入隊前の帰省のために解散、その後決行と決まり電報で呼び戻されたが、早稲田野球部は練習を続行した。慶應の練習不足もあり当日は1–10で大敗した。スコアは当日早稲田大学野球部OBの家族として観戦した、当時立教中学2年の淺沼幸一がつけたもの。試合経過の詳細を伝える唯一の記録である。写真は試合終了後、早稲田が若き血を、慶應が都の西北を歌い、最後に海ゆかばの大合唱が起こった際の慶應選手と慶應側応援席。左端に見えるのは主将阪井盛一(後の監督)。(t)

03-13 海軍入隊前の寄書帳(松沢喜三郎)

昭和19年(1944)

慶應義塾福澤研究センター

昭和18年(1943)野球部に入部した松沢喜三郎(普通部出身)が、翌年海軍飛行専修予備学生を志願して大学を去る際、友人に書いてもらった寄せ書きノート。これは、同時に入部した灘中出身の松尾俊治に書いてもらった部分で「、昨年希望の胸に満ちて日吉の丘をトコトコ昇った」ことから始まる1年の交際の思い出は「野球!!」「宝塚!!」「勤労奉仕」などとある。左ページには「野球部で頑張った二人は今度は大空で頑張ろうよ」とあり、松尾もほどなく陸軍のパイロット養成課程である特別操縦見習士官を志願した。二人は共に無事復員、松尾は毎日新聞スポーツ記者となり、『慶應義塾野球部史』を和木清三郎と共に編纂した。(t)

03-05 シャコ貝(慶應野球部ハワイ遠征時の土産)

昭和15年(1940)

慶應義塾福澤研究センター

慶應野球部員から大学予科教員亀井常蔵へのハワイ土産。縦85cm×横45cm×高さ15cm、重さ約20kgあり、持ち運びには大変苦労したことだろうが、部員たちの遊び心であろうか。亀井は戦後まもなく逝去したが、この貝殻は亀井家の自宅玄関先に置かれ続けた。野球部員たちと夫の交流の証を受け継いだ妻秀子の手によって以後3度の転居にも引っ越し荷物として付き添い、金魚鉢としても利用されていたという。一年後には日米開戦の端緒となるハワイからの遺物が戦争の混乱や戦後の長い年月を生き延びてきて現存することは興味深い。(o)

03-07 サインボール(出征前の野球部員)

昭和18年(1943)

慶應義塾福澤研究センター

昭和18年(1943)軍隊へ入る野球部員のサインボール。昭和16年野球部のグラウンドは新田から日吉へ移り、翌年には合宿所も移転した。その日吉のグラウンドキーパー(寄贈者の父)が貰ったもの。彼はこれを神棚にまつり、毎朝部員たちの武運長久を祈ったという。このボールの署名のうち、山本英雄(捕手、日本野球連盟会長山本英一郎の弟)はフィリピン・レイテ沖海戦、清水勤之助(三塁手)は中国、田村忠(中堅手)は沖縄嘉手納沖で戦没。慶應野球部出身者全体では20人以上が戦没している。(y)

03-11 「最後の早慶戦」写真

昭和18年(1943)10月16日

慶應義塾福澤研究センター

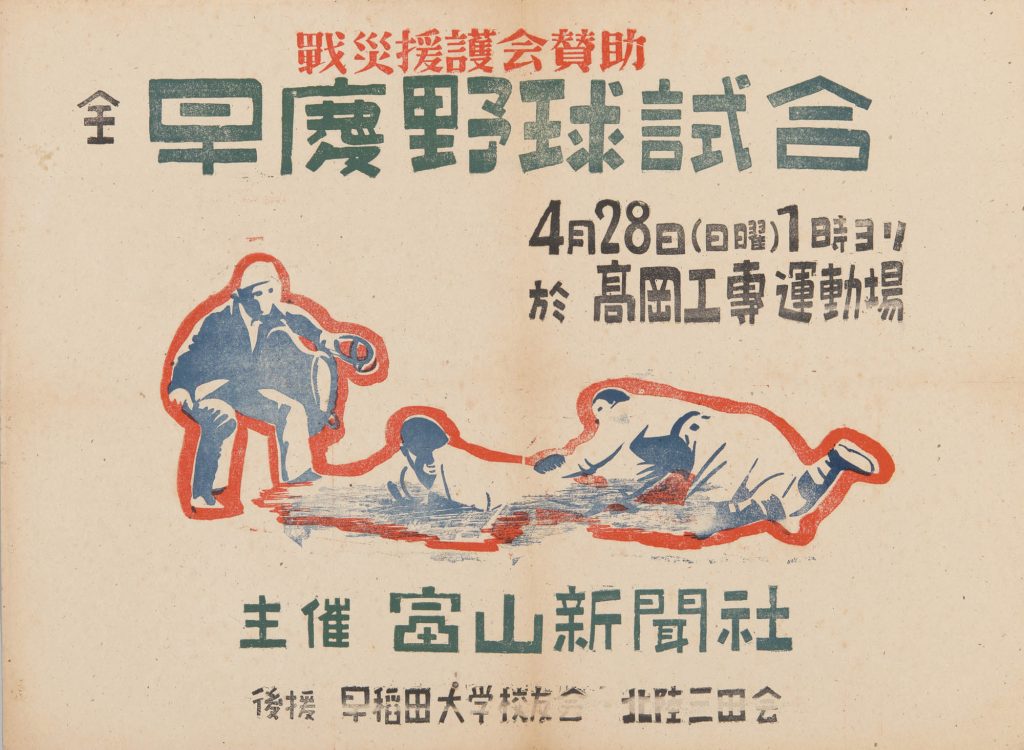

03-14 戦災援護会賛助全早慶野球試合ポスター

昭和21年(1946)4月28日

慶應義塾福澤研究センター

野球は戦後復興の呼び水としていち早く再開され、早くも昭和20年(1945)10月28日には神宮で六大学OBによる紅白戦、11月18日には同じく神宮で全早慶戦(OB現役混成チームによる試合)が行われた。年が明けると、1月に大阪西宮球場での全早慶戦、4月には4大学リーグのOB現役混成戦を開催。さらに4月28日、29日には、高岡、金沢で全早慶戦を開催した。これはそのうち高岡工業専門学校運動場で開催された全早慶戦のポスターで、戦災援護会(後の同胞援護会)賛助とあり、引揚者や戦災罹災者の生活支援などを目的とした同会のチャリティーであったことがわかる。(t)

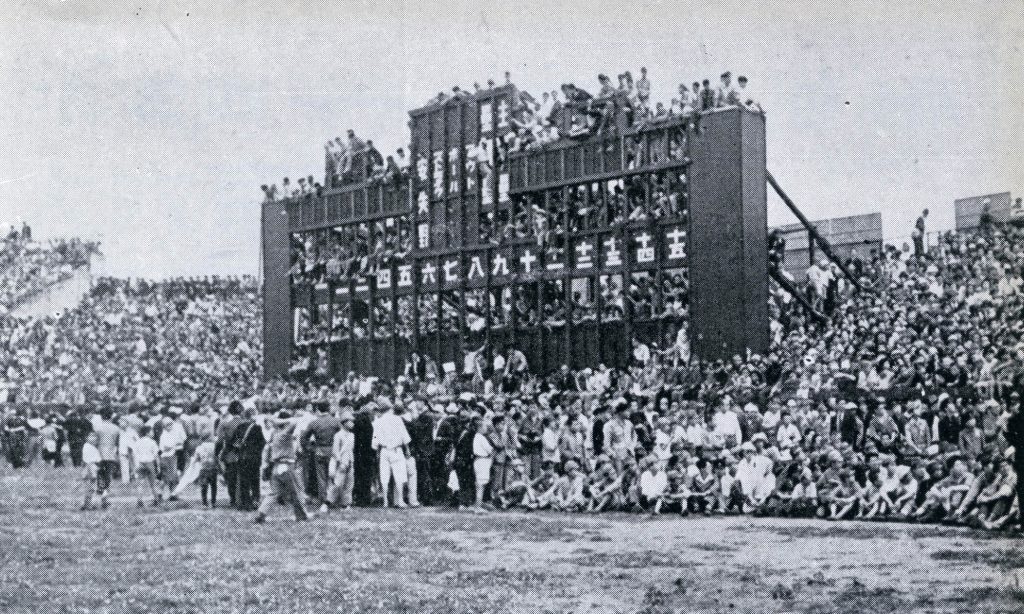

03-15 観客のあふれる後楽園球場

昭和21年(1946)6月15日

『日本の野球発達史』より

戦後復活した4年ぶりの六大学リーグ戦は1試合制で行われた(コロナ禍による2020年の1試合制はそれ以来だった)。待ち望んでいた野球ファンで会場の後楽園球場(神宮は米軍接収中)は試合開始3時間前にはすでにスコアボード上まで人の山となり、開始時間の午後1時頃には、遂にグラウンドに客席から観衆がなだれ落ち、その観衆が座り込んだ。実はこの日、偽入場券が3000枚売られたと言われ、完全に収容人数を超えており、両校応援団がスクラムを組んであふれた観客を場外に追い出して、1時45分に試合がようやく開始された。この戦後初の早慶公式戦は4-0で慶應の勝利に帰した。当時の主将は別当薫。(t)

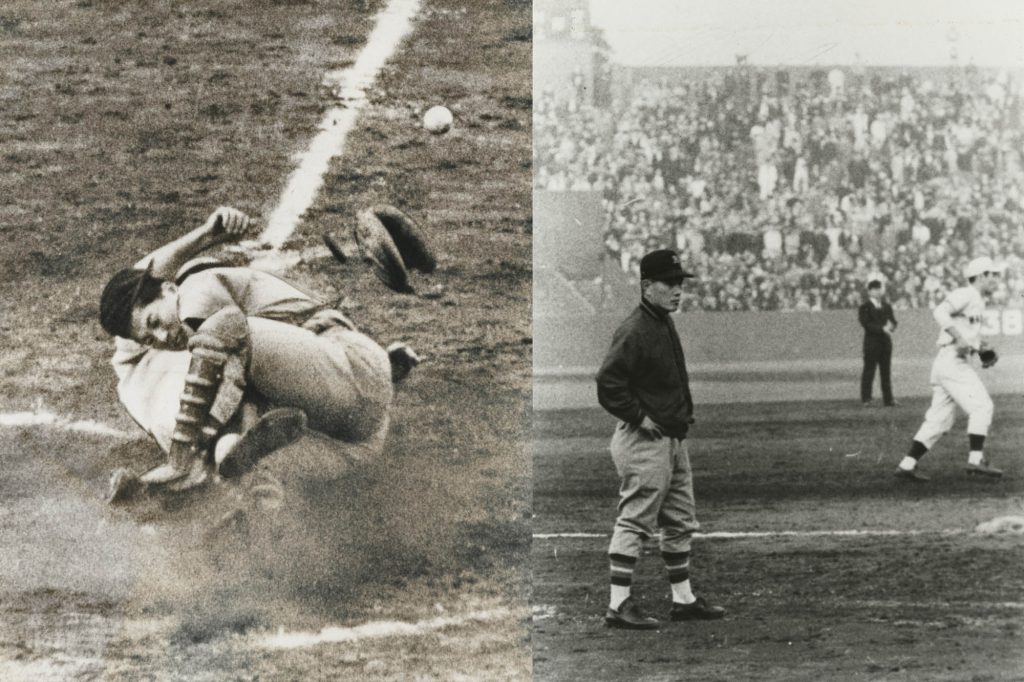

03-16 早慶6連戦第3戦での本塁クロスプレーと慶應応援席をなだめる前田祐吉

昭和35年(1960)11月8日

慶應義塾広報室

早慶が優勝をかけて戦った伝説の六連戦の第3戦。9回裏1アウトの遊ゴロで、早稲田の3塁走者徳武はスパイクを立てて慶應の捕手大橋に突入、タイミングは完全なアウトだったが、大橋は激しく転倒、ミットも飛ばされ徳武は生還、このラフプレーに乱闘目前の事態となった。 9回裏は3塁を守る徳武に慶應側応援席が激しいヤジと共に空き缶やみかんなどを投げ込み「第2のリンゴ事件」になりかけた。その時、機転を利かせた前田監督が3塁コーチャーズボックスに入ることで慶應応援席を鎮めた。慶應はこの試合に敗れて優勝決定戦となり、 2回連続で日没による引き分けで決着がつかず、6戦目で早稲田の勝利に終わった。早稲田は安藤元博が5試合に登板して564球を投げた。(t)

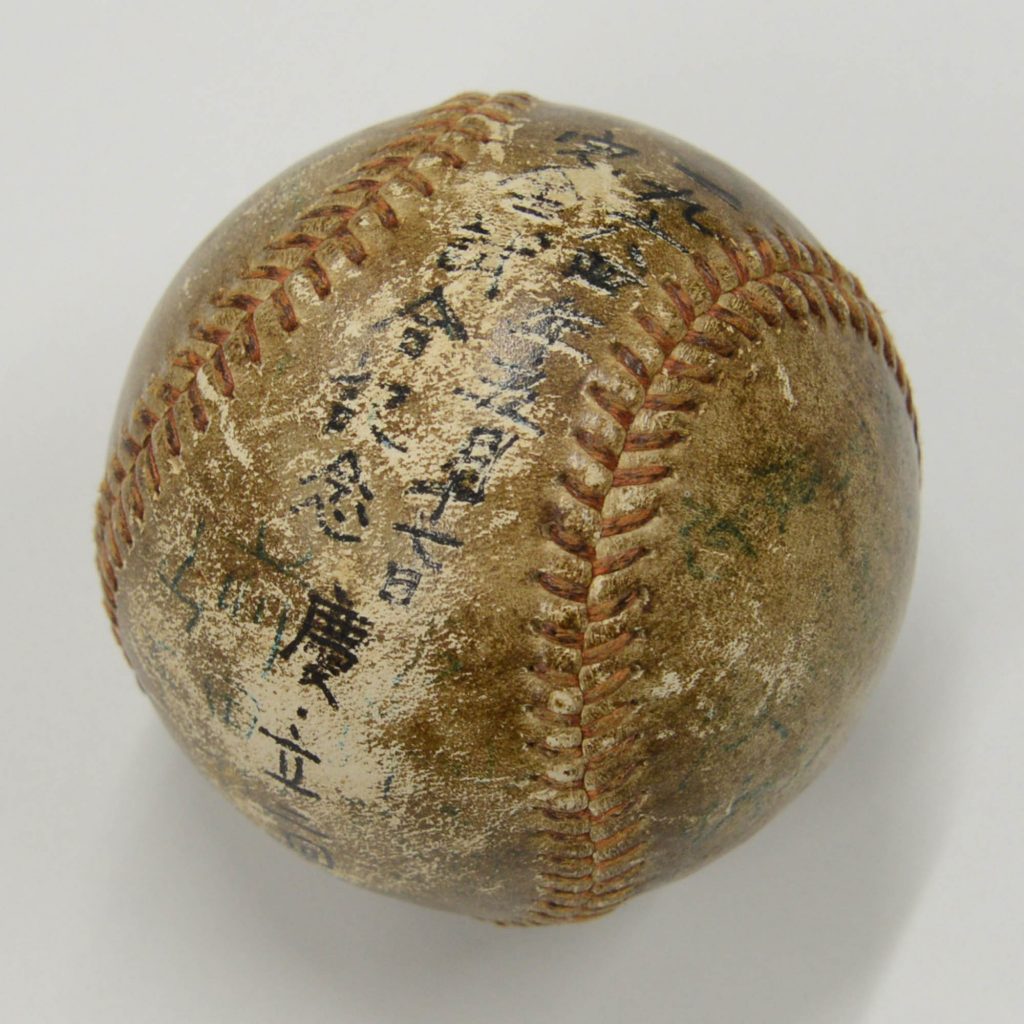

03-17 渡辺泰輔完全試合ウィニングボール

昭和39年(1964)5月17日

渡辺泰輔氏

東京六大学野球史上初の完全試合達成時のウィニングボールと使用グラブ(3-18)。対立教戦の第2戦でこの記録を達成した渡辺は、最後の打者との決戦を後年、次のように記している。「一球目カーブで見送りストライク。二球目カーブ、ボール。三球目ストレート、空振り。……あと何球投げてもストレートで行くと決めた。『打たれても、自分の決め球を打たれたら、あきらめがつく……』」全身全霊のストレートに、バットは空を切った。投球数は82。渡辺は、完全試合は周囲のお陰として、この記念球を誰にでも触ってもらうようにしており、現在では当時のサインも読めないほど黒ずんでいる。写真(3-19)は最後の一球の瞬間で、出場選手と前田監督にサインをしてもらったもの。(t)

03-18 グラブ(渡辺泰輔使用)

昭和39年(1964)

渡辺泰輔氏

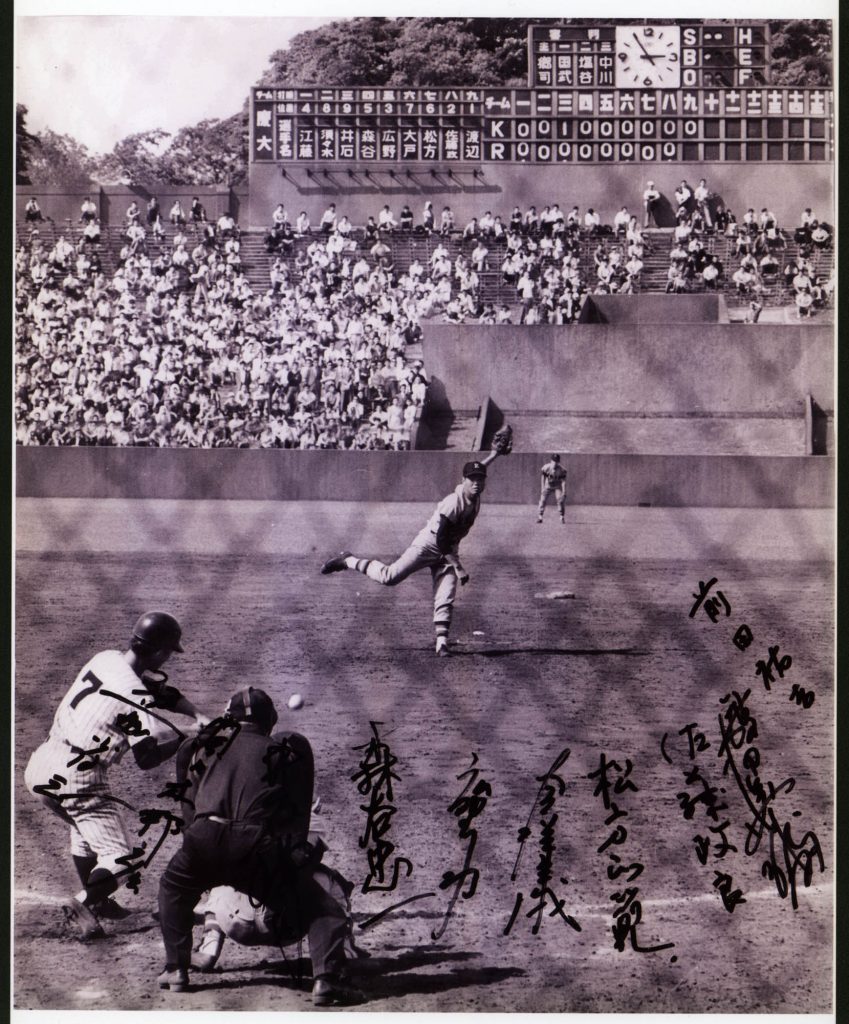

03-19 渡辺泰輔完全試合最後の一投

昭和39年(1964)5月17日

渡辺泰輔氏

03-20 早慶戦に連勝した夜、銀座でリーグ優勝を祝う学生たち

昭和42年(1967)6月4日

慶應義塾広報室

新監督に近藤良輔を迎えた昭和41年(1966)のリーグ戦、春季はまさかの勝ち点0で野球部史上初の単独最下位、秋季はやや持ち直したものの5位と、どん底の1年であった。捲土重来を期して迎えた新シーズン、立教・法政とは第4戦までもつれ込む接戦を繰り広げると、最後は早稲田に連勝して優勝を飾った。エース藤原真が全試合を一人で投げ抜く力投であった。写真は三田での優勝報告会後に銀座へ繰り出して歓喜する学生たち。銀座では銀座ライオンなどでの祝勝が定番で、見ず知らずの先輩塾員が後輩に奢ることが習慣となっていた。(y)

03-21 三連覇記念ボール

昭和47年(1972)

慶應義塾福澤研究センター

慶應野球部唯一の三連覇を果たした際の記念ボール。昭和43年(1968)監督に就任した榊原敏一は1、2年生を積極起用して時間をかけて戦力を整える方策に出た。自ら「鬼監督」と称した榊原の特訓は46年秋に実り、9シーズンぶりの優勝を果たして勇退した。跡を継いだ大戸洋儀はすでに鍛えられた選手たちの自主性に任せる方針でチームをまとめ、萩野友康(主将・投手)、池田和雄(副主将・中堅手)、木原弘人(捕手)、吉沢敏雄(三塁手)、山下大輔(遊撃手)の5人がベストナイン入りする活躍で連覇を達成。投打のかみ合った春に比べ、秋はチーム打率4位と苦戦したが、エース萩野が獅子奮迅の活躍を見せ、シーズン7勝を挙げる。最後は3連投で優勝のかかった早慶戦第3戦を完封する熱投であった。(y)