2022年度春季企画展「慶應野球と近代日本」 開催にあたって

本年は、野球伝来150年にあたります。当展示館ではこれを機会として、第2回企画展「慶應野球と近代日本」を企画し、慶應義塾野球部の歴史を掘り下げることを通して、慶應義塾におけるスポーツの特質を考えてみることといたしました。

慶應野球部では、学業を重視し部員の授業への出席を前提に練習が組まれること、全体練習が短く自ら考え工夫する自主練習が重視されること、選手間に極端な上下関係がなく監督と選手の関係も近いこと、スポーツの成績に基づき事実上、体育会の部が受験生を選抜するいわゆる「スポーツ推薦」の入試制度がないこと(AO入試等はあくまで各学部が行い体育会等は全く関与していない)、レギュラーに浪人生もよくいることなど、数々の特徴があります。そしてこれは、慶應義塾の他の体育会各部にも多く共通してみられる特徴となっています。慶應高校野球部の場合、甲子園出場時に毎度、選手の頭髪がある(丸刈りではない)ことが話題になることを記憶されている方も多いでしょう。

このような特徴は、異端的に見られるだけで、その成立過程や意義の歴史的探究は、今までほとんど行われたことがありません。本展は、多彩な資料に基づいて慶應野球の歴史を振り返りながら、その特徴の由来を考えます。それは単に野球史の範疇に留まらず、日本人の精神文化、思想史を見つめる試みでもあります。またそもそも慶應義塾の教育理念、そして学生スポーツの意義や、教育とは何かという根本を問うことにも繋がるでしょう。

本展開催にあたり、資料の借用等に快く応じてくださった関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

令和4年(2022)6月

福澤諭吉記念慶應義塾史展示館

1.野球伝来と早慶戦誕生

近代野球は、1845年にアメリカ人アレクサンダー・カートライトが野球規則を整備したことを起源とする。日本においては、今から150年前の明治5年(1872)、ホーレス・ウィルソンによって第一大学区第一番中学(東京大学の前身)の生徒に伝えられたことが始まりで、以後米人教師や米国帰りの日本人が徐々に広めていった。

その中でも最も重要な功労者は平岡凞である。彼は明治4年(1871)アメリカに留学し、鉄道技術とともに野球も習得。5年後に帰国すると工部省鉄道局に勤めながら、同僚に野球を教え、日本初の野球クラブ「新橋アスレチック倶楽部」を結成した。そして青年たちを集め、対戦の機会を設け、技術指導を行ったのだ。

同時期に平岡は、田安徳川家の若き当主、徳川達孝に英語を指導しながら野球に感化。日本で2番目の野球クラブ「徳川ヘラクレス倶楽部」を誕生させ、邸内にグラウンドも作られた。田安邸跡は、現慶應義塾女子高等学校の敷地である。すぐ近所の慶應義塾からも、塾生村尾次郎らがこの活動に参加していた。これが慶應野球の原点である。さらに三田山上においては、アメリカ人教師ストラーが塾生に野球を指導し愛好者が増加、明治21年(1888)に至り、「三田ベースボール倶楽部」が結成された。慶應義塾野球部の誕生である。

その後、日本の野球界は旧制第一高校が圧倒的強さを誇る時代に移った。明治36年(1903)、早稲田が慶應に挑戦状を送り、早慶戦が開始された。そして翌年には早慶が相次いで一高に勝利、早慶が野球界の王者の地位を競う時代が到来する。しかし明治39年(1906)秋、応援の異常な高揚から、1勝1敗で迎えた早慶戦第3戦を前に、慶應の鎌田塾長が中止を申し入れ、以後全競技で早慶戦は中止となった。

慶應義塾では、明治26年(1893)に書かれた福澤諭吉の論説「体育の目的を忘るゝ勿れ」が大切にされてきた。学業を疎かにして運動一辺倒になったり、教育機関として体育を行う意義を見失わないよう自覚を促すもので、早慶戦中止の背景もここにあった。(t)

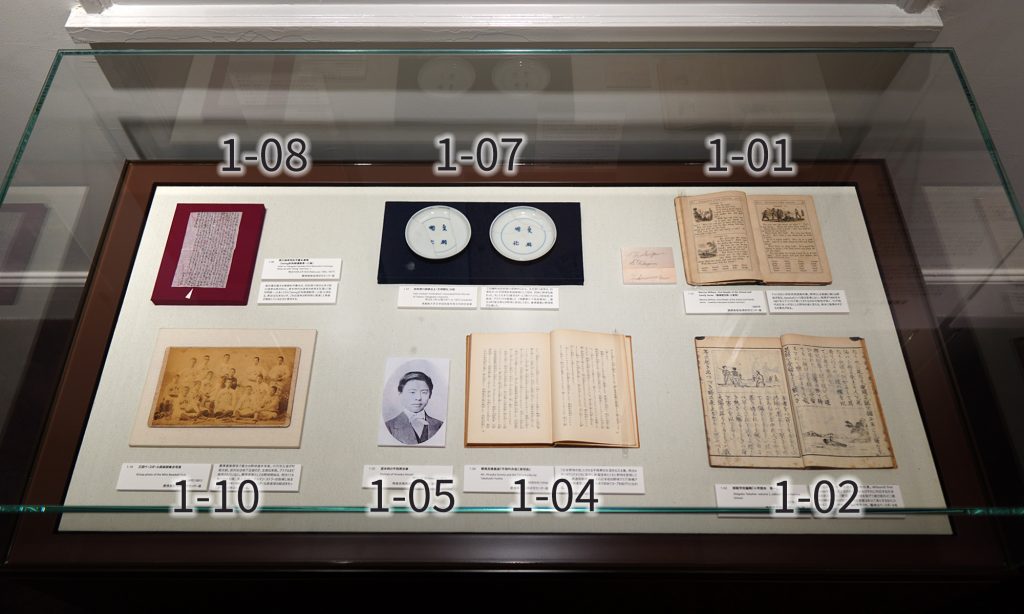

01-01 Marcius Willson, First Reader of the School and Family Series(福澤捨次郎・三使用)

1860年

慶應義塾福澤研究センター

アメリカの小学校用英語教科書。出版地はニューヨーク。野球らしき遊戯に興じる挿絵がある。本文では、ボールは人の頭くらいとあるなど、やや不自然な点もあり、baseballという語は登場しない。巻末に「Fukusawa Osan」と「S. Fukuzawa」の記名があり、前者のOsanは「お三」で福澤諭吉第三子、長女の三(中村里、1868年生)、後者は同じく三か、近い年代とすると次男捨次郎(1865年生)であろうか。福澤は1860年に咸臨丸で初めて渡米し、1867年の2度目には大量の教科書を購入したことが知られる。本書はそのいずれかの機会に持ち帰られた可能性が高く、そうであれば、江戸時代の日本人が目にした可能性がある野球の姿と言える。(t)

01-02 師範学校編輯『小学読本 巻一』

明治7年(1874)

慶應義塾福澤研究センター

明治初期の小学校低学年用の教科書。 Willsonの First Readerを模刻したと思われる挿絵及びそれに対応する日本語の本文がある。「群児、相集り、毬を投げて、遊び居れり○彼等の棒を持てるは、投げたる毬を、受留るを以て楽とするなり」と始まる。しかし挿絵は大幅に改変され、投手がいるべき位置にも棒を持った少年が描かれている。右後方にも同様にそれぞれ棒をもって遊ぶ2人が見える。異なる版では3人が同時に棒状のものを持っている場合もあり、複数人による羽根突きのような遊びと想像したものか。(t)

01-04 箒庵高橋義雄『平岡吟舟翁と東明曲』

昭和9年(1934)

慶應義塾福澤研究センター

服部禮次郎氏寄贈

「日本の野球の創始者」として野球殿堂入りしている平岡凞(1856-1934)の生涯を伝える書。田安徳川家の付家老の家に生まれた平岡は明治4年(1871)に渡米し、鉄道技術とともに野球を習得。明治9年の帰国後新橋の工部省鉄道局技師となり、そのかたわら技師仲間などを集めて野球を教え、日本初の野球チーム「新橋アスレチック倶楽部」を結成した。平岡は野球技術にも優れ、日本で初めてカーブを投げたとされる。本書は、慶應義塾出身で実業家・茶人の高橋(平岡の女婿)が、吟舟と号し粋人として名を馳せた平岡の後半生を中心に記録した書で、冒頭で簡単に野球歴に触れる。なお平岡の甥が「慶應讃歌」などのカレッジソングを作った平岡養一。(t)

01-05 渡米時の平岡凞肖像

明治4年(1871)頃

慶應義塾福澤研究センター

01-07 田安徳川邸跡出土「文明開化」の皿

明治4-5年(1871-1872)以降

慶應義塾大学文学部民族学考古学研究室

三田綱町にあった田安徳川家旧敷地の一角(現慶應義塾中等部新体育館の地)より出土した皿。明治維新後間もない頃に作られた「開化皿」と呼ばれるものの一種。当主徳川達孝(1865-1941)は、田安徳川家の旧家臣で米国より帰国したばかりの平岡凞を招いて英語を学び、同時に野球の面白さを吹き込まれた。そして新橋に次ぐ日本で2つ目の野球チーム「徳川ヘラクレス倶楽部」を明治13年(1880)頃に結成し、庭園の築山を崩して日本で2番目の野球グラウンドを整備したという(現慶應義塾女子高校敷地付近)。のちに慶應野球部創立の中心人物となる村尾次郎は、実兄岡田平太郎と共に平岡による徳川達孝の英語稽古に参加していたことから野球にも誘われ、そこから三田の塾生に野球熱が伝播していく。(t)

01-08 徳川達孝宛松平慶永書簡(Swing折角御運動専一に候)

明治10年(1877)2月18日

慶應義塾福澤研究センター

河北展生氏寄贈

幕末の四賢侯に数えられる福井藩旧藩主の松平慶永(春嶽)は、田安徳川家の出身。平岡凞に英語と野球を学んだ徳川達孝の実の伯父。青年時代の達孝の教育を気遣い頻繁に送った手紙が残され、その中には平岡家や、達孝の「英学」に言及するものがある。その一つであるこの書簡には「御学問第一」とあってから「Swing折角御運動専一に候」と読める。断定は出来ないが、これは達孝の野球熱に関連して春嶽が激励している記述と考えられそうである。(t)

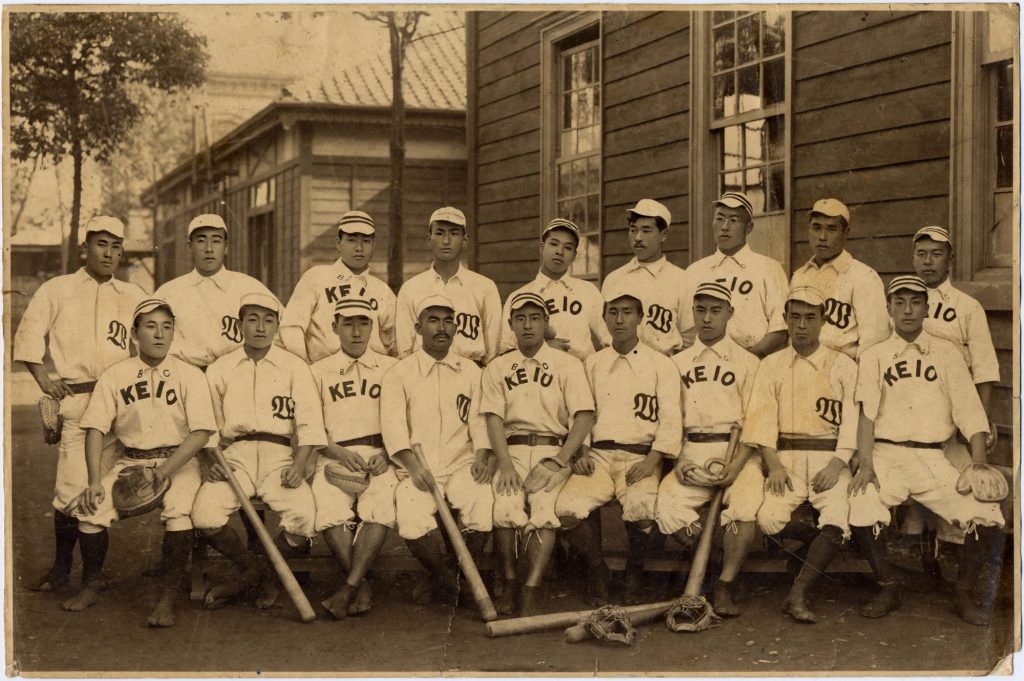

01-10 三田ベースボール倶楽部集合写真

明治24年(1891)

慶應義塾福澤研究センター

慶應義塾関係で最古の野球選手写真。田中松太郎撮影。後列右端黒田八郎、中列背広姿村尾次郎、その左が石川沢吉、前列右から小西源次郎、久保田〔恒治郎ヵ〕、渡辺祝造、久保栄吉。前列右は地下足袋だが、左側は革靴。グラブはまだ使用されていない。慶應義塾としての野球開始は、『慶應義塾学報』第2号(1898年4月)によれば、明治17年(1884)頃、米人教師ストラー(ストーマーと誤記)の指導に始まり、明治21年春米国より帰国の立田伸太郎(岩田伸太郎と誤記)の加入で進展して倶楽部を結成、明治25年の体育会創立に参加。他校では、駒場農学校、第一高等中学校(後の一高)、東京一致英和学校(明治学院)、青山英和学校(青山学院)、東京高等商業学校(一橋大学)、学習院などが続々とチームを結成していた。(t)

01-03 日本野球発祥の地モニュメント

平成15年(2003)

明治5年(1872)、第一大学区第一番中学(翌年開成学校と改称、東京大学の前身)のアメリカ人教師ホーレス・ウィルソンが、生徒に野球を教えた。翌年には運動場が完成し、試合も行われるようになったといわれ、それが他の学校へも広まっていく。これが日本野球の始まりとされている。かつて開成学校のあった場所に、ウィルソンの野球殿堂入りを記念して野球ボールを握る手を象ったモニュメントが建立された。同じ敷地には「東京大学発祥の地」記念碑もある。なお明治4年に横浜で郵船の外国人水夫と居留外国人が野球を行った記録も知られるが、本展は日本人が競技を始めたことをもって伝来と考えるものである。(t)

01-06 参謀本部陸軍部測量局作成「東京府武蔵国芝区浜崎町近傍」部分

明治17年(1884)7月

国土地理院

本図では、浜離宮の西側に新橋の鉄道局用地の南端にあたる未開発の土地が見え、「荒」「芦」などの表示がある。その中に「芝」と記された不自然な四角い土地が目につく。これが「保健場」と呼ばれた平岡凞の「新橋アスレチック倶楽部」の最初のグラウンドの可能性がある。明治7年には見当たらず、明治14年にはすでにこの芝地が描かれた図がある。グラウンド位置を、品川八ツ山車庫付近とする説もある(新橋から品川へ移転したとする説もある)が、『慶應義塾野球部史』に村尾次郎の談話として「(鉄道局)構内の芝浦寄りにアメリカをまねた美しく芝生を植えた本式のグラウンド」とあるのがこれではなかろうか。(t)

01-09 『時事新報』野球号「日本野球の元祖」

明治42年(1909)9月18日

慶應義塾図書館

『時事新報』の野球特集別冊に掲載された平岡凞の談話記事。田安徳川家での野球伝授や最初のグラウンドについても言及する。写真は、日本初の野球チーム「新橋アスレチック倶楽部」の集合写真で、2列目中央、無帽の平岡を中心に、揃いのユニフォーム姿で22名の鉄道局の技師たちが並ぶ。平岡がこの写真を在米中に面会した名選手A. G.スポルディング(スポルディング社創立者)に贈ったところ、野球用具と最新規則収録のガイドブックが届いたこと、平岡の鉄道局退職により同倶楽部解散後、この用具を帝国大学と慶應義塾に寄贈したことなどを語っている。やや不正確な点があるが、平岡自らが野球を日本に伝えたという「愉快の自負心」を語っており、従来知られていない事実もある。(t)

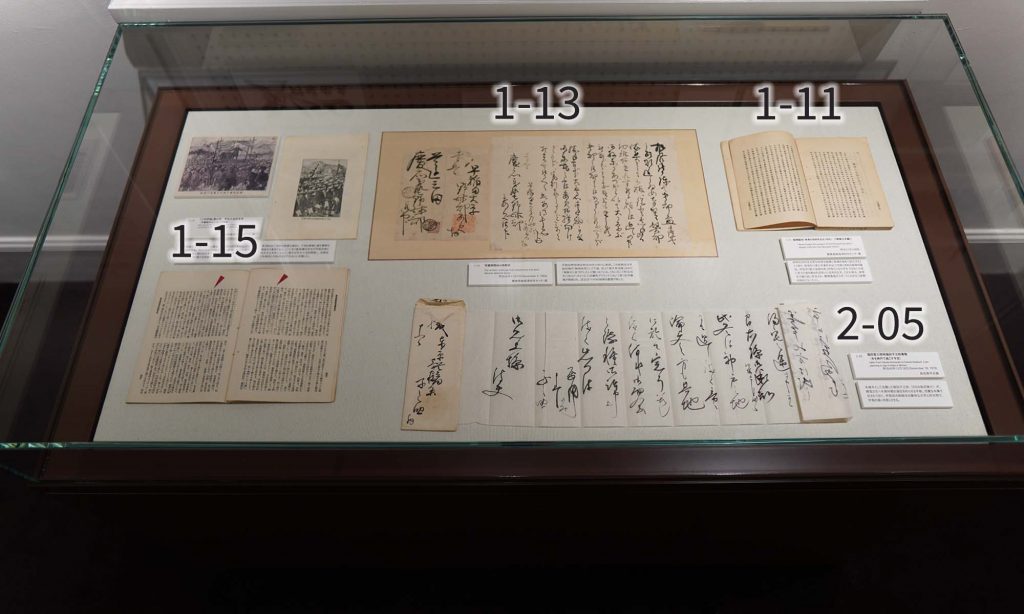

01-11 福澤諭吉「体育の目的を忘るゝ勿れ」(『修業立志編』)

明治31年(1898)

慶應義塾福澤研究センター

福澤諭吉創刊の新聞『時事新報』の明治26年(1893)3月23日社説。教育の一環としての体育の重要性を強調し、その目的は活発な肉体を基礎に智識を進めて「不羈独立の生活」を得ることであり、「体育を口実」として「学業を怠り」、かえって不養生・不品行に陥るなど言語道断と戒める。学校が「腕力抜群の称」を得たいなら学問をしている文弱な書生ではなく、力役に秀でた者を集めれば良いと皮肉も記す。特定の競技を挙げていないが、この年は、慶應が一高を倒し束の間の王者を経験するなど、野球熱の高まりの最中で、野球が念頭にある可能性が高い。のちに慶應の副読本『修業立志編』に収録されて昭和初期まで版を重ね、昭和12年(1937)にも副読本『福澤文選』(富田正文・宮崎友愛編)に採録され、慶應義塾がスポーツと向き合う姿勢の指針となっていた。(t)

01-13 早慶戦開始の挑戦状

明治36年(1903)11月5日

慶應義塾福澤研究センター

宮原清氏寄贈

日本野球の草創期は第一高等学校が最強を誇り、明治20年代~30年代半ば頃は一高時代と呼ばれる。「野球」という訳語も明治27年(1894)に一高の中馬庚によってつくられた。慶應野球部が強くなるのは明治30年代で、明治34年には日本初の野球遠征となる東海道遠征を行うなど実力をつけていった。一方早稲田野球部はこの年に創部した。それゆえこの挑戦状は早稲田側が「弊部依然として不振、従ふて選手皆幼稚」なので「御教示にあづかり」たいと願い出る体裁になっており、早稲田の遊撃手・橋戸信が書いたと言われる。こうして明治36年11月21日三田綱町グラウンドにおいて第1回早慶戦が開催され、試合は11対9の接戦を慶應が制した。記念写真は三田山上の教室前(現第一校舎と研究室棟間辺り)で撮影。(y)

01-15 『三田評論』第41号 学生大会紀念号(早慶戦中止についての特集)

明治39年(1906)

慶應義塾福澤研究センター

慶應の学生雑誌(現『三田評論』とは別物)での早慶戦中止に関する学生大会紀念号。中止経緯を詳細に伝える。早慶戦は試合を重ねるごとに注目度が高まり、応援隊の熱狂も拍車がかかった。明治39年早稲田で行われた第1戦、事前交渉を守り250人の応援隊を送った慶應に対し、早稲田は2000人とも言われる人数で迎え、三田で行われた第2戦でも早稲田はやはり1200人以上の応援隊を送り、割当の応援席を守らず海老茶の旗が観客席を占拠した。慶應側は再度約束を反故にされ憤慨し、雌雄を決する第3戦の応援席の割当交渉は難航。双方の興奮は極まり、審判への脅迫や不穏な噂も多数流れ、警察も不測の事態を警戒した。ここに至り塾長鎌田栄吉が早稲田の大隈重信、安部磯雄(早稲田野球部長)らと会談、安全の懸念から試合中止を申し入れた。その後綱町で学生大会を開催し、慶應体育会はあらゆる競技で早稲田と対校試合を行わないと決議した。(y)

02-05 福田喜三郎宛福田子之助書簡(冬を神戸で過ごす予定)

明治43年(1910)12月18日

島田章平氏

主に捕手として活躍した福田子之助が郷里の兄へ冬季休暇の予定を知らせる手紙。この冬、慶應野球部は神戸で大リーガーの指導を受けた(2-06)。翌春の卒業を控えた福田は、卒業論文も神戸の地で執筆すると伝えている。その後、福田は大日本製糖への就職も決まり、あとは卒業を控えるのみであった。しかしアメリカ遠征にベストメンバーを送りたいという話から急転福田も遠征メンバーに加わりアメリカ本土各地を転戦、投手としても活躍した。福田子之助はのちに日本橋で江戸中期から油屋を営む島田新助商店へ養子入りし、島田善介と改名している。昭和44年(1969)野球殿堂入り。(y)

01-12 稲荷山グラウンドでの試合風景写真

明治30年(1897)頃

慶應義塾福澤研究センター

慶應義塾構内の通称稲荷山グラウンドで野球をする塾生を写した写真。江木写真館撮影。写真集『慶應義塾一覧』(明治30年刊)に「ベースボール競技」として収録されている。レフト藤田敏夫、ライト高石真五郎(後の毎日新聞会長)、サード平沼亮三(後の横浜市長)。投手の横の背広姿は審判の村尾次郎。平沼の回想から推測すると投手は内田ロバート正太郎、捕手は伝田由太郎。グラブは一部の選手のみ使用しているように見える。塁と塁の距離は正しいが、1塁と3塁の距離が狭い、変則で細長い菱形のグラウンドで、長打は後方の茂みにすぐ飛び込み、「ボール・ロスト」と宣告されると見物の幼稚舎生が探したという。左後方が現在三田演説館が移築されている付近。(t)

01-14 第1回早慶戦の選手写真

明治36年(1903)11月21日

野球殿堂博物館

前列左から、青木泰一(慶)、森本繁雄(早)、時任彦一(慶)、橋戸信(早)、林田峰次(慶)、河野安通志(早)、宮原清(慶)、小原盆遠(早)、吉川清(慶)。後列左から、鈴木豊(早)、獅子内謹一郎(早)、柳弥五郎(慶)、押川清(早)、高浜徳一(慶)、泉谷祐勝(早)、桜井弥一郎(慶)、猪瀬順(早)、宮本熊三郎(慶)

01-16 三田綱町グラウンド写真

明治42年(1909)

慶應義塾福澤研究センター

明治36年(1903)、旧蜂須賀家所有地約12800㎡を購入して設けられた慶應義塾の運動場。他に先駆けて体育を重視してきた慶應義塾でありながら、稲荷山グラウンドは狭く、野球部も不振であることから、塾長鎌田栄吉や評議員小山完吾らが主導し、当時有力に主張された義塾商工学校の開設と同時期に可決された。敷地内には柔道場、剣道場、弓術場、フットボール控室なども整備されていった。この地は早慶戦開始の地であると共に、大正2年(1913)には日本初の大リーグチーム同士の試合なども行われ、猛将と呼ばれたジョン・マグローが采配を振るったこともある。平成15年(2003)には早慶戦100年記念碑が建立された。この写真は明治42年(1909)の対ウィスコンシン大学戦のもの。(t)