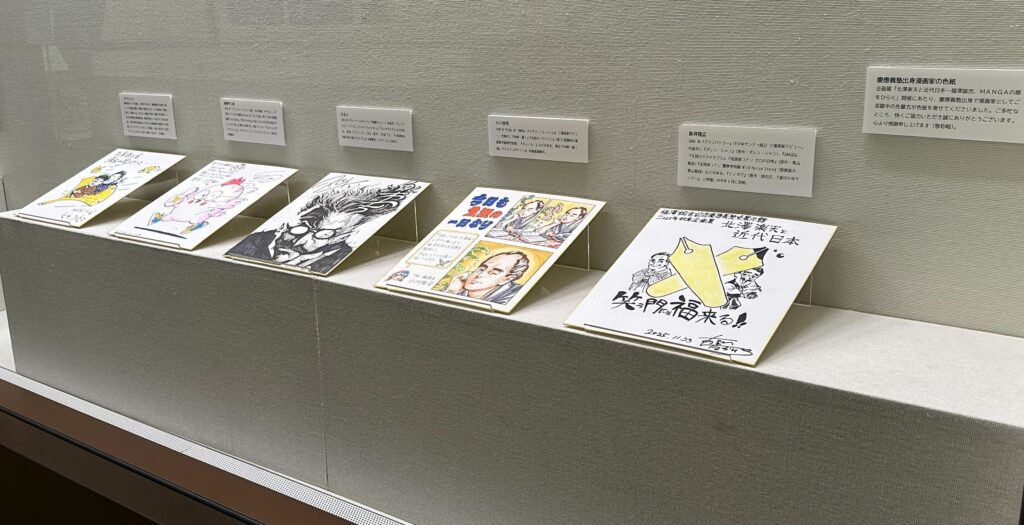

秋季企画展特別企画として慶應出身の漫画家の先生方に描きおろしの色紙をご提供いただきました。

秋季企画展特別企画として慶應出身の漫画家の先生方に描きおろしの色紙をご提供いただきました。

常設展示室内にて展示中です!!

(まだ増えます)

10月16日(木)開幕 2025年度秋季企画展「北澤楽天と近代日本—福澤諭吉、MANGAの扉をひらく」※終了しました

6/19開幕 2025年度春季企画展「ある一家の近代と戦争 —上原良春・龍男・良司とその家族—」※終了しました

企画展「藤山一郎がゆく!-「若き血」から国民栄誉賞まで-」開催中(10月17日(木)~12月14日(土))

「ヤタガイツノセンチコガネの化石」の特別展示

「ヤタガイツノセンチコガネの化石」の特別展示

常設展示室では、「ヤタガイツノセンチコガネの化石」を特別展示しています(2024年12月末まで展示予定)。

この化石は、令和4年(2022)9月、慶應義塾高等学校の「地学基礎」授業中、生徒によって割られた岩石(栃木県那須塩原市産出)から発見されました。

第四紀中期更新世(30万年前)のセンチコガネ科昆虫の化石で、慶應義塾幼稚舎の相場博明教諭とチェコ共和国カレル大学(Charles University)のクラールデイビット(David Král)博士の共同研究により新種であることがわかり、発見した生徒の名前から「ヤタガイツノセンチコガネ」(Ceratophyus yatagaii)と命名されました。

通説では第四紀更新世の昆虫化石のほとんどが現生種とされてきましたが、この新種は絶滅種であり、世界でもっとも新しい時代の化石絶滅種となり、昆虫の種分化を考える上で重要な資料です。

発見者は八谷航太君(現在、慶應義塾大学環境情報学部 2年)で、授業担当は、地学科の松本直記教諭。

企画展「慶應義塾と戦争——モノから人へ——」開催中(前期:6月18日(火)~7月20日(土)/後期:7月24日(水)~8月31日(土)

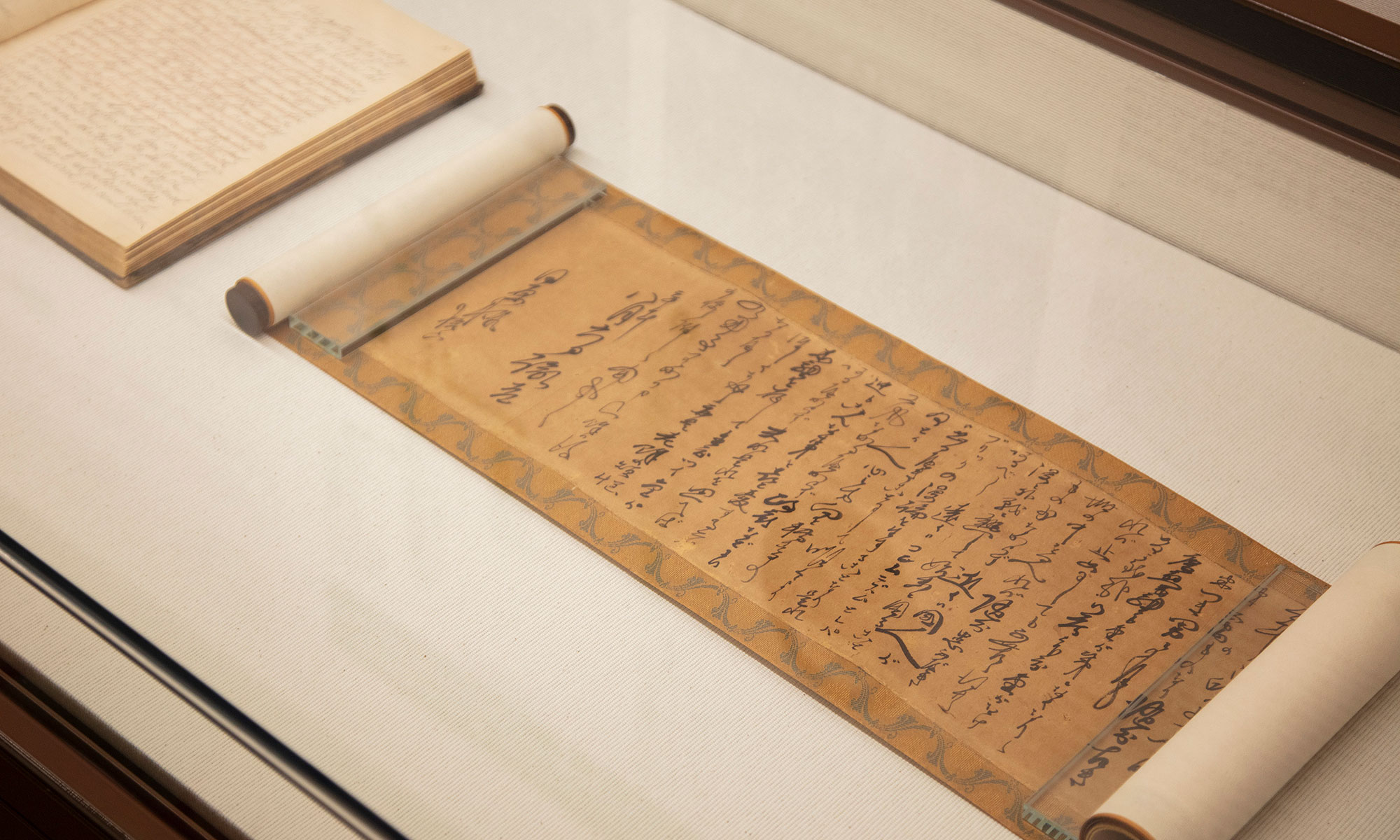

慶應義塾大学文学部古文書室2023年度企画展「古文書にみる病と薬」開催中(~3月28日(木))

慶應義塾大学文学部古文書室2023年度企画展「古文書にみる病と薬」開催中(~3月28日(木))

現在企画展示室では、慶應義塾大学文学部古文書室主催の企画展「古文書にみる病と薬」を開催しています。江戸から明治の人々の病と薬をめぐる営みをぜひご覧ください。